10/1

昨日はカニを思う存分食べてきました。ヤマタロウガニにトラガニ、甲羅酒まで堪能して、まさに幸せそのもの。美味しいものを食べている時は「痛風の心配」なんてすっかり忘れてしまいます。

けれども翌日の採血は正直。ご馳走の余韻とともに、数値がどう変化したのかを見届けるのも、もう私の習慣になっています。

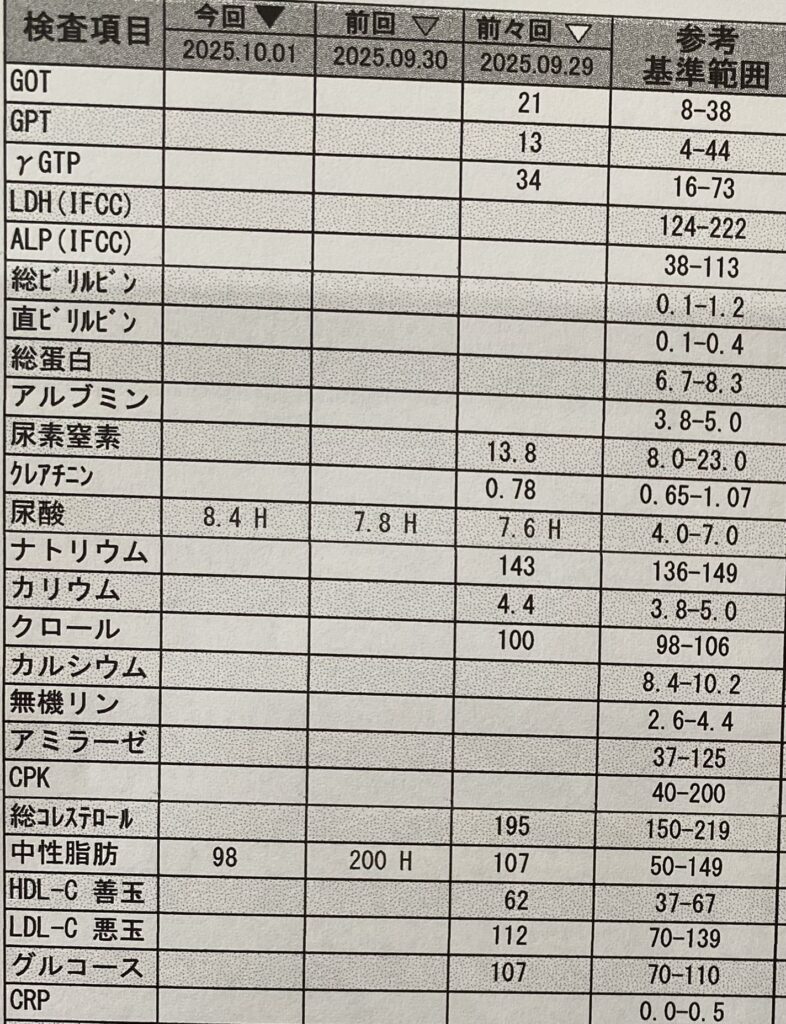

採血結果

- 尿酸値(UA):7.8 → 8.4 mg/dL

- 中性脂肪(TG):200 → 98 mg/dL

結果はこの通り。尿酸値は上昇、中性脂肪はむしろ大きく低下という、対照的な変化でした。

中性脂肪の不思議な動き

今回一番驚いたのは、中性脂肪の下がり方です。

一昨日はご飯茶碗1杯を食べただけで 107 → 200 に跳ね上がったのに、昨日はピラフをしっかり食べたにもかかわらず、200 → 98 と大きく低下していました。米の量でいえば一昨日よりむしろ多かったのに、数値は真逆の結果です。

なぜか。無理やり理由をつけるなら、今回の「ピラフ」という調理法が鍵かもしれません。

- ピラフは米を油で炒めてから炊く

- さらに具材に脂質やタンパク質が加わる

この組み合わせによって、糖質の消化・吸収がゆるやかになり、血糖値の急上昇(血糖スパイク)が抑えられた可能性があります。炭水化物を単独で摂るよりも、脂質やタンパク質と一緒に摂る方が血中中性脂肪の上昇は抑えられることがあるのです。

つまり「米の量」だけでなく「調理方法」や「一緒に摂る栄養素」によっても結果は大きく変わるということ。これは今後の食事選びのヒントにもなりそうです。

尿酸値はやはり上昇

一方で尿酸値は 7.8 → 8.4 と上昇しました。これはある意味予想通り。

今回の主役はカニ。ヤマタロウガニのプリン体量に関する正確なデータはありませんが、一般的なカニ類(ズワイガニやタラバガニ)であれば可食部100gあたり 100mg前後。1匹を食べればおよそ100mgのプリン体を摂る計算になります。

昨日はヤマタロウガニを3匹、さらにトラガニまで追加。合計で少なくとも 400mg以上 のプリン体を摂取した可能性があります。さらに甲羅酒に日本酒1合。アルコールはプリン体含有量とは別に、尿酸の排泄を抑制する作用を持っています。

そう考えると、むしろ +0.6 mg/dLの上昇で済んだのは幸い といえるのかもしれません。

カニ料理と尿酸値の関係

ここで改めて整理すると、カニ料理が尿酸値に与える影響は以下の通りです。

- カニの身は100gあたり約100mgと中程度のプリン体

- しかし甲羅味噌や内臓部分にはさらに多く含まれる

- 日本酒などのアルコールと合わせると、排泄が抑制されやすい

つまり「身だけならそこそこ」「味噌や酒と合わせると要注意」というのが基本的な考え方です。

まとめ

- 昨日の晩ごはんはカニ三昧(ヤマタロウガニ3匹+トラガニ+甲羅酒)

- 翌朝の採血:UA7.8 → 8.4、TG200 → 98

- 中性脂肪はピラフの効果でむしろ低下した可能性

- 尿酸値は予想通り上昇。総プリン体摂取は400mg以上だったと推定

- 結果的に「この程度で済んだ」とポジティブに受け止めたい

美味しいものを食べると数値は素直に反映されます。けれど、その中でも「調理法や食べ合わせで変わる部分がある」と分かったのは収穫でした。

これからも美味しい食事を楽しみながら、データを積み重ねて「自分なりのルール」を見つけていきたいと思います。

人気ブログランキングのバナー↓

記事が参考になったら応援クリックお願いします😊

↓↓ 人気ブログランキング ↓↓

痛風・高尿酸血症ランキング

コメントを残す