10/2

一昨日は蟹を思う存分いただき、昨日は世界三大キノコのひとつであるポルチーニを使ったイタリアンを堪能しました。

蟹の濃厚な甘み、そしてポルチーニの深い香りを活かしたパスタやリゾット。食の喜びを全身で味わえた幸せな時間でした。

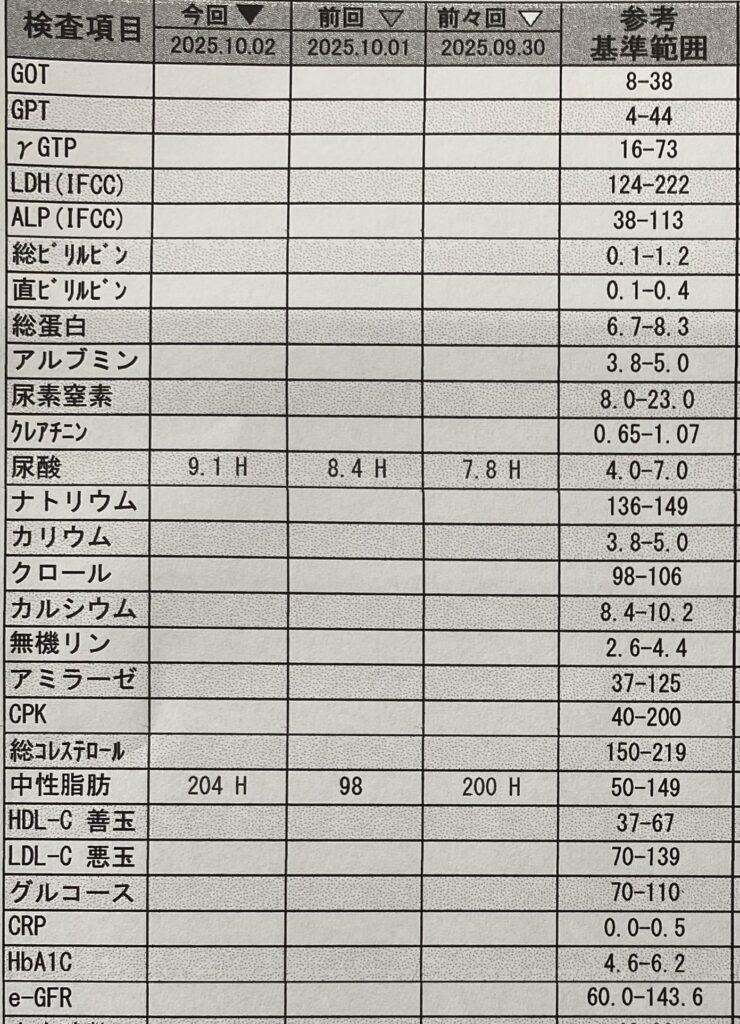

ところが翌日の採血データを見て、思わず顔が引きつりました。

- 尿酸値(UA):8.4 → 9.1

- 中性脂肪(TG):98 → 204

尿酸値はついに「9」を超え、中性脂肪は倍以上の急上昇…。楽しい食事の代償として、体の数字が大きな警告を発していました。

中性脂肪が急上昇した理由

まず注目すべきは、中性脂肪(TG)の変動です。わずか1日で 98から204へと倍増。

単純に「パスタの炭水化物のせい」とは言い切れない上がり方でした。

今回のイタリアンでは、ポルチーニをふんだんに使ったクリーム系の料理が中心で、バターや生クリーム、さらにオリーブオイルがしっかり使われていました。これらの脂質は美味しさの源であると同時に、摂りすぎると肝臓で中性脂肪が合成されやすくなります。

加えて、赤ワインを合わせたことも見逃せません。アルコールは肝臓で代謝される過程で脂肪の分解を抑制し、むしろ中性脂肪の合成を促進してしまうのです。

その結果、翌日の数値に大きく反映されたと考えられます。

尿酸値が「9」を超えた不安

中性脂肪以上にショックだったのが、尿酸値が9.1に達したこと。

実はこれで2回目の「9超え」になります。

蟹はプリン体が多い食材として有名です。特にカニ味噌はプリン体の含有量が高く、100gあたり約300mgとされます。前日にたっぷり食べた影響が翌日以降に出てきても不思議ではありません。

さらに、ポルチーニなどのキノコ類にもプリン体は含まれています。数値としては乾燥ポルチーニで100gあたりおよそ200mg前後とされており、蟹ほどではないものの積み重なると無視できない量になります。

アルコール摂取も尿酸値上昇の要因のひとつ。ワインはビールほどプリン体を含まないものの、アルコール自体が体内で尿酸の排泄を妨げてしまうため、数値を押し上げる作用があります。

こうして振り返ると、今回の食事は「プリン体の多い食材+アルコール」という組み合わせ。尿酸値が右肩上がりになったのは、ある意味で必然だったのかもしれません。

薬か?生活習慣の改善か?

尿酸値が9を超えると、痛風発作や腎機能への悪影響が現れるリスクが高まります。医師としても、このレベルが続けば薬物療法を検討する段階です。

とはいえ、薬に頼る前にできることはたくさんあります。

- アルコールを減らす:完全禁酒でなくても、週に数日は休肝日を設けるだけで違います。

- 高プリン体食のコントロール:蟹や内臓系、干物などは控えめに。代わりに野菜や乳製品を増やす。

- 有酸素運動の習慣化:軽いジョギングやウォーキングは尿酸値改善に有効。

- 早寝早起きのリズム作り:睡眠不足は代謝やホルモンバランスに影響し、食欲や運動意欲を狂わせます。

私自身、運動の必要性は痛感しているのですが、どうしても早起きできず、生活リズムが整いません。ここを改善できれば、尿酸値・中性脂肪の両方に良い影響が出るはずです。

まとめ

美味しい食事を楽しむ一方で、体のデータが警告を発している。

今回の蟹とポルチーニの食事は、まさにその典型的な例でした。

- 中性脂肪は、脂質+アルコールの影響で倍増

- 尿酸値は、プリン体+アルコールの組み合わせで「9」を突破

薬を考える前に、まずは 生活習慣を整えること。

食べ歩きを続けながら健康も守るために、ここからが本当のチャレンジです。

コメントを残す