9/16

福岡での食べ歩きを終えた翌日は、自宅で自炊。外食で贅沢した分、体を少しリセットする意味も込めて選んだのは、宮崎の郷土料理 チキン南蛮 です。

揚げた鶏もも肉に南蛮酢を絡め、タルタルソースをたっぷりかけて頬張る瞬間は、何度食べても幸せを感じます。シンプルでいて飽きない美味しさが、宮崎の人々の食卓に根付いている理由なのだろうと思います。

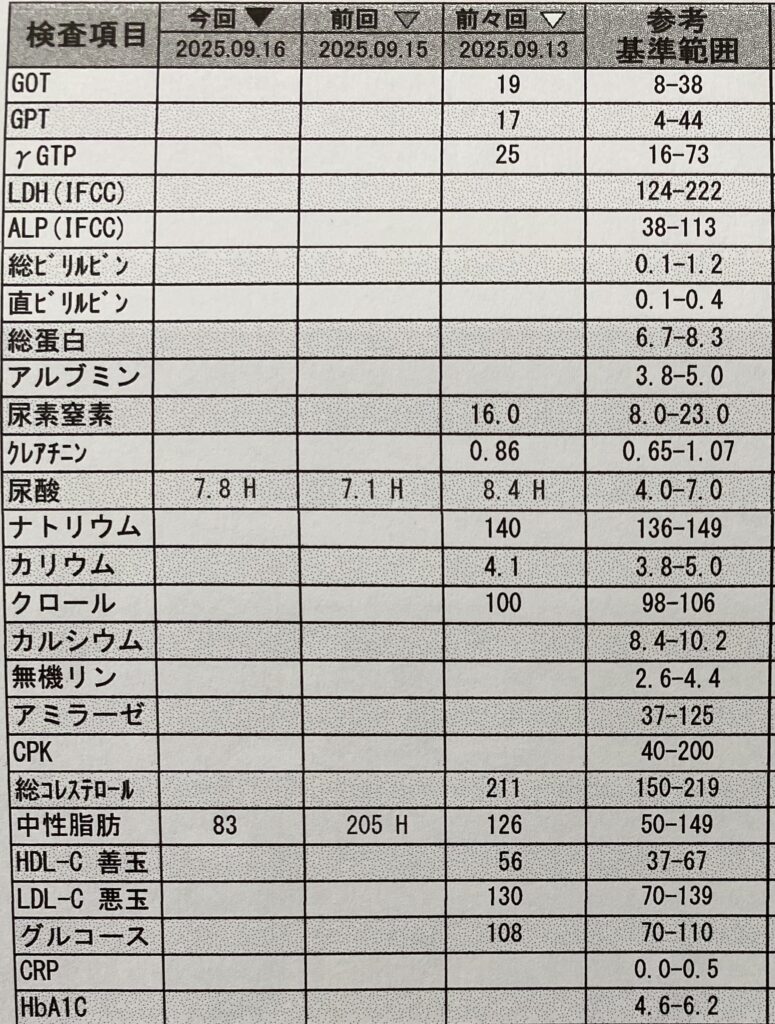

採血データの結果

さて、この日の食事を終えて翌朝に測定した採血データがこちらです。

- 尿酸値(UA):7.1 → 7.8

- 中性脂肪(TG):205 → 83

驚きの結果でした。節制したつもりなのに、尿酸値は急増してしまいました。一方で中性脂肪は大幅に低下。

尿酸値の急増はなぜ?

鶏もも肉はプリン体を中程度に含みます。100gあたりの含有量はおよそ120mg前後。今回使ったのは200g程度だったので、プリン体摂取量は240mgほど。決して過剰とは言えません。むしろ、前日の食べ歩きで魚介や肉を存分に食べていた時のほうが摂取量は多かったはずです。

なのに、外食の翌日は正常値近くまで下がったのに、自炊で節制した日は上昇。教科書的には「プリン体摂取後、半日〜翌日に尿酸値へ反映する」と言われていますが、どうも現実はそれだけでは説明できません。

私の体感としては「尿酸値の影響は2日後に出る」ケースが多いように思います。つまり、今回の上昇はチキン南蛮そのものの影響ではなく、福岡食べ歩きで摂ったプリン体が“時間差”で反映したのではないか、という推測です。

中性脂肪はなぜ下がった?

もうひとつ不可解なのが中性脂肪。前日は205と高めでしたが、この日は一気に83まで低下しました。夕食では普段よりご飯を多めに食べたにもかかわらず、です。

ここにもいくつかの理由が考えられます。

- 前日の高値はパンやお菓子の影響

福岡からの車移動でパンを間食していたことが前日の上昇に直結し、1日経って代謝されたことで落ち着いた可能性。 - 糖質より脂質の影響が大きい

ご飯は確かに糖質ですが、脂質の摂取量が少なければ中性脂肪はそこまで上がりません。チキン南蛮は揚げ物ですが、揚げ油の量や消費カロリー次第で吸収は異なります。 - 日常活動の影響

自宅での生活に戻り、活動や代謝のバランスが改善したのかもしれません。

結果だけを見れば「食事制限したから下がった」とは言い切れず、むしろ体の代謝リズムがどのように影響するのかを物語っているように感じます。

生活習慣病と「食事制限」の落とし穴

「生活習慣病=食事制限」というイメージは根強く、健診で数値が高いとまずは「食事に気をつけましょう」と言われます。しかし実際には、私のように「外食三昧の翌日は下がる」「節制したつもりで上がる」という現象も起きるのです。

つまり、単純に「食事を節制すれば改善する」という発想だけでは十分ではありません。尿酸値や中性脂肪は、食べたものの内容だけでなく、体内の代謝能力、排泄能力、運動量、水分摂取、前日の食事内容との時間差など、複数の要因に影響されているのです。

今後に向けて

今回の結果は「自炊で節制した=必ず改善」というわけではないことを改めて教えてくれました。数値を安定させるには、やはり 運動と水分 が鍵になりそうです。特に尿酸値に関しては、腎臓からの排泄が大きく関わるため、ウォーキングやジョギングなど軽い有酸素運動を日常に取り入れることが重要。

「食べたいものは食べる。その代わり、体を動かして代謝と排泄を助ける」

これが、自分にとって最も現実的で継続できる方法だと思います。

まとめ

福岡食べ歩きの翌日、自炊でチキン南蛮を食べた日の採血結果は、尿酸値が7.1から7.8へ急増、中性脂肪は205から83へ大幅に低下しました。

「外食で下がり、自炊で上がる」という逆転現象は、尿酸値の変動が必ずしも“翌日反映”ではないことを示しています。中性脂肪にしても、ご飯を多く食べたのに下がった事実は、「食事制限=即改善」とは言い切れない難しさを物語っています。

生活習慣病への対策は、一筋縄ではいかない。だからこそ、食事だけでなく運動や水分摂取といった生活全体の工夫が欠かせません。食事を楽しみつつ、体をうまく動かすことで、無理なく数値を安定させていきたいと思います。

コメントを残す