先日、常連さんから「鯨を食べるよー」とのお誘いを受けて、「一心鮨 光洋」さんへ伺いました。普段の訪問でも十分に魅力的な一心鮨ですが、常連さんが「鯨をお願いしてあるからね」と微笑む姿に、ただならぬ気配を感じずにはいられません。

最初に出されたのは、季節感あふれる一皿。子持ち昆布に焼いたかますの味噌漬け、天然だこに天然の子持ち鮎。箸を入れると、身はふんわりと柔らかく、お腹に詰まった卵のプチプチとした食感が心地よいアクセントになっていました。

続く赤貝の刺身は、コリッとした歯切れの良さと海の香りが一気に立ち上がり、序盤から鮨店としての本気が垣間見えます。

そして、いよいよ待望の鯨料理。一皿目の赤身は、独特の旨味としっとりとした質感があり、噛むほどに広がる深い味わいが印象的でした。次に出されたトロの部分は、舌の上でほどけるような脂の甘みが特徴で、「鯨ってこんなにきれいな味だったのか」と意外性すら感じます。そして極めつけは“大トロ”に相当する、うね。きらきらと光を帯びた脂が見るからに濃厚なのに、口に入れると驚くほど軽く、後味はすっと消える潔さ。重さよりも香りの上品さが残る、圧巻の一品でした。

合間にはネギトロ巻きが登場し、濃厚な鯨の余韻を程よく整えてくれるような役割を果たします。

するとカウンターの奥から、大将が出してきたのは、まさかの間人蟹。ブランド蟹で、全国でもトップクラスの評価を受ける冬の王様です。炭火で炙られた腕やハサミは、殻を割った瞬間に湯気とともに甘い香りがたちのぼり、噛むと繊維がほろりとほどけます。炭の香ばしさと蟹の甘みが寄り添う幸福感は、まさに冬の贅沢そのもの。合わせた日本酒の燗酒は非常に美味かった。やっぱりつまみが美味いとお酒の美味しさが何倍にも感じられる。

ここで鯨のおかわりをお願いしました。これが常連さんの特権かな笑 その特権を少しお裾分けしていただきました。2周目の赤身とトロ、うねを楽しんだあと、温かい“鯨のお椀”が供されました。お椀の中の鯨と合わせためんまが美味しかったなぁ。

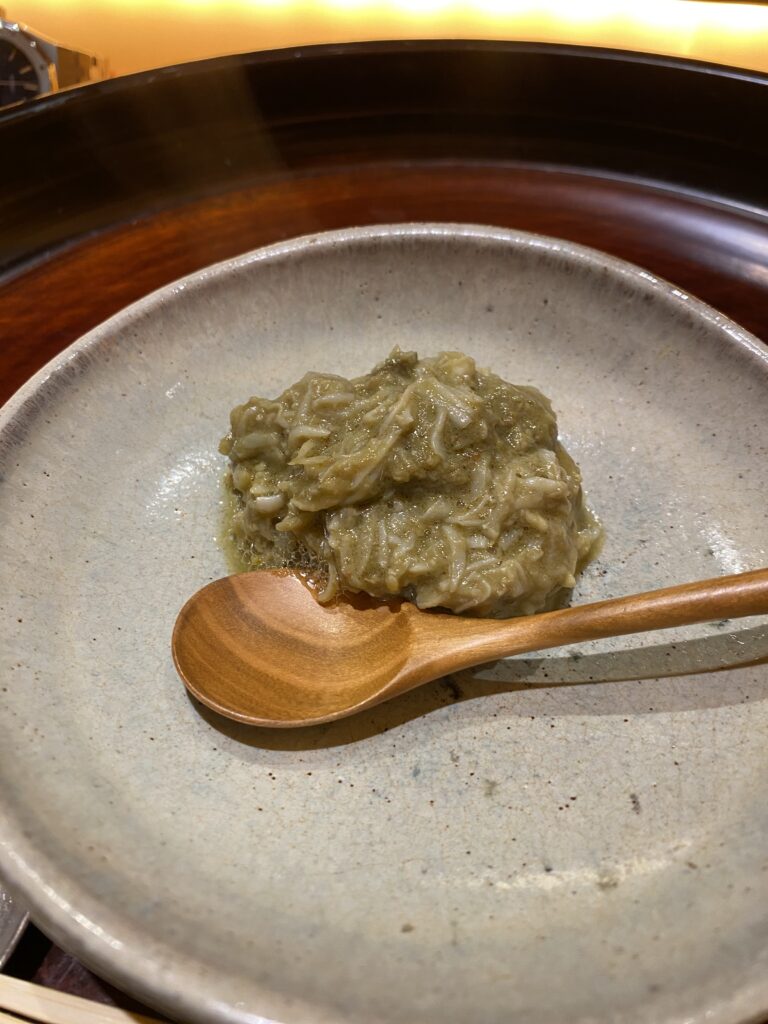

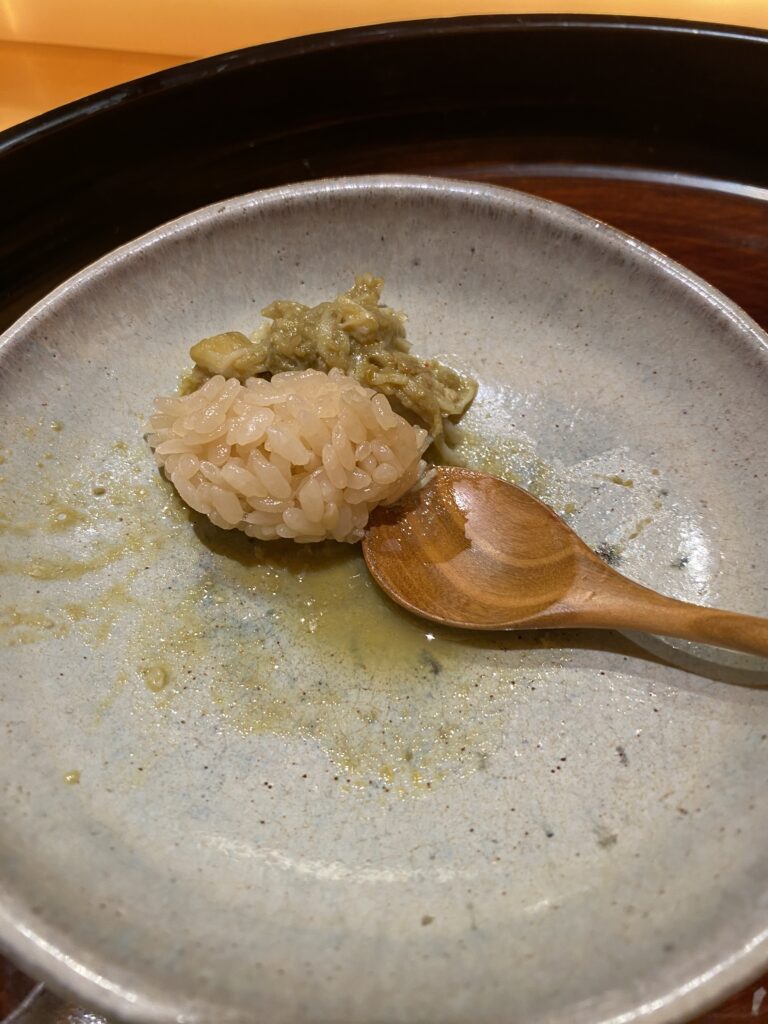

そして待ってましたの間人蟹の味噌!ほぐした身と味噌を和えた一皿は濃厚な香りに、深い味わい。バクバク食べたい気持ちをなんとか押し殺しちょっと残したものにシャリを混ぜてリゾットみたいに食べる。こんな贅沢なリゾットはないよね。反則級の美味しさでした。旨味と香りがひとつに溶け込んで、身体の奥まで温まるような満足感があります。

ここからはお鮨。こんなに美味しい鯨や間人蟹のあとでもやっぱり主役はお鮨!と思わせてくれるのが一心鮨のお鮨。

マグロ、イワシ、赤貝、金目鯛、イカ、やいとガツオ、車海老、シメサバ、穴子、干瓢巻き、そして玉子。

10貫の流れは、ただ単に“美味しい”というのではなく、その日いただいた料理の締めくくりとして、味・温度・香りの調和がとてもよく考えられていました。特にやいとガツオの脂と身のバランス、最後の玉子のやさしい甘みが、物語の余韻のように心に残ります。常連さんが食べたい食材がある時にわざわざ一心鮨で食べる理由を、身をもって理解した夜でした。いつか私も、その領域へ…と密かな野望を抱きつつ帰路につきました。

点数 4.8点

点数の意味

5—人生最後の日はこのお店❗️

4—人に勧めても間違いない

3—何度も通いたくなるお店

2—人にお勧めする時には選択肢に上がらないけど普通に美味しいよ

1—あんまり…かな

0—もう行かない

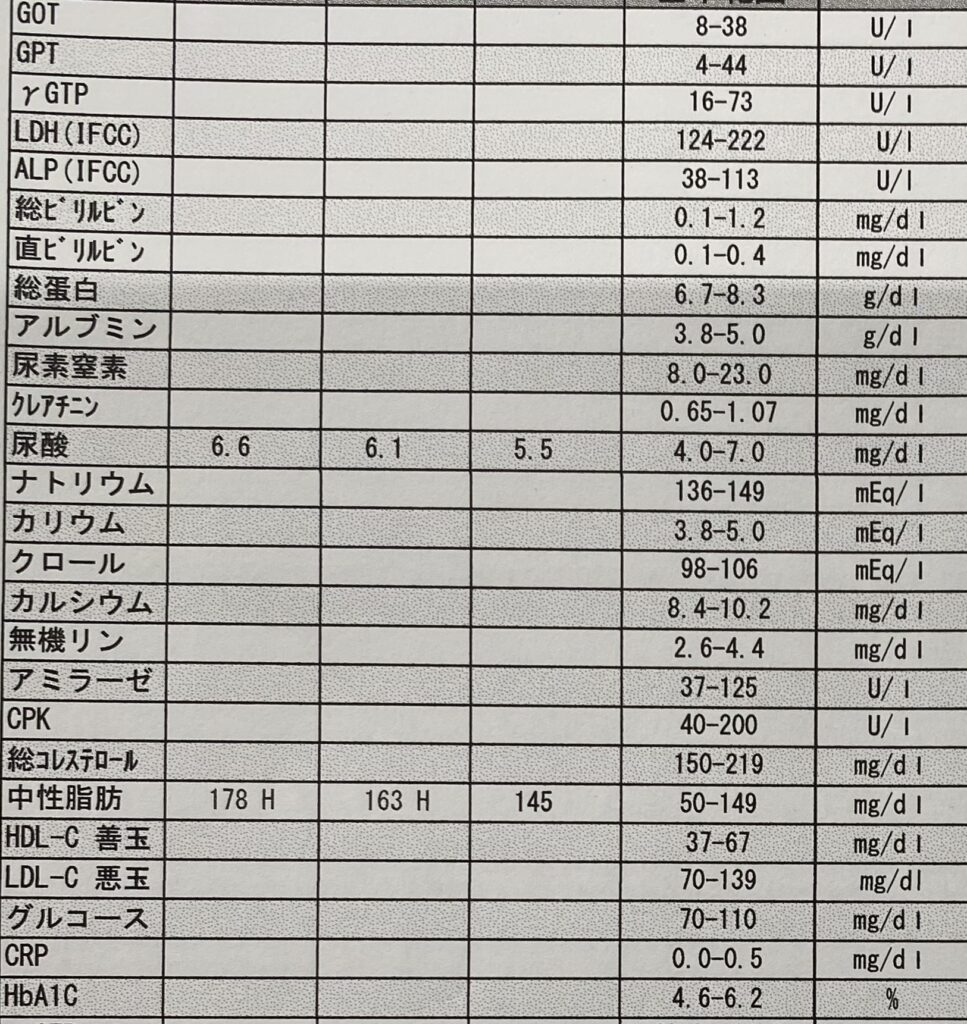

■採血データの観察

(※医学的助言ではなく、前日の食事と翌日の数値変化を“記録として眺めるだけ”のコーナーです)

尿酸値(UA):6.1 → 6.6

中性脂肪(TG):163 → 178

尿酸値は+0.5と軽度の上昇でした。以前は1以上も上がることもあったため、今回は比較的落ち着いた変動です。食べたプリン体の量は蟹もあり鯨もあり(鯨は113mg/100gとプリン体がやや多い部類)と、いつも以上に尿酸が上がっていいはず。フェブリクの力はすごいね。尿酸値を気にせず食べられるようになったのは嬉しい。食事療法をやらなきゃいけないのは分かってるけど出来ない甲斐性なしの人間にはフェブリクは強い味方だ。

中性脂肪は+15で微増。鯨の脂、大トロ級のうね、間人蟹の旨味、さらにお鮨10貫とおじや風のシャリなど、炭水化物と脂のバランスとしては少し“豊かめ”だったため、観察としては妥当な動きかなという印象です。特別なコースの翌日の数字としては、むしろ穏やかにまとまったほうかもしれません。中性脂肪を下げるパルもディアを内服してこれでですから薬がなかったらどんな数字になるのか、、、考えるだけで怖い。

薬が減らせられるよう運動などの努力をしようと思いながらブログを書いてます。

『一心鮨 光洋』

住所:宮崎県宮崎市昭和町21

電話番号:0985-60-5005

完全予約制(キャパが大きく直前の予約でも入れることがあるので諦めず電話してみて)

定休日 水曜日 木曜の午前中

営業時間 月・火・金 12:00 – 14:00(L.O. 13:00)

17:00 – 22:00(L.O. 20:00)

木 17:00 – 22:00(L.O. 20:00)

土・日・祝日 11:30 – 14:00(L.O. 13:00)

17:00 – 22:00(L.O. 20:00)

支払い カード、PayPay 可 電子マネー不可

個室あり

禁煙

駐車場 あり