3年前、開店して間もない頃に一度だけ訪れた和食屋さん。

そのときは正直、強く印象に残らず、それきり足が遠のいていました。

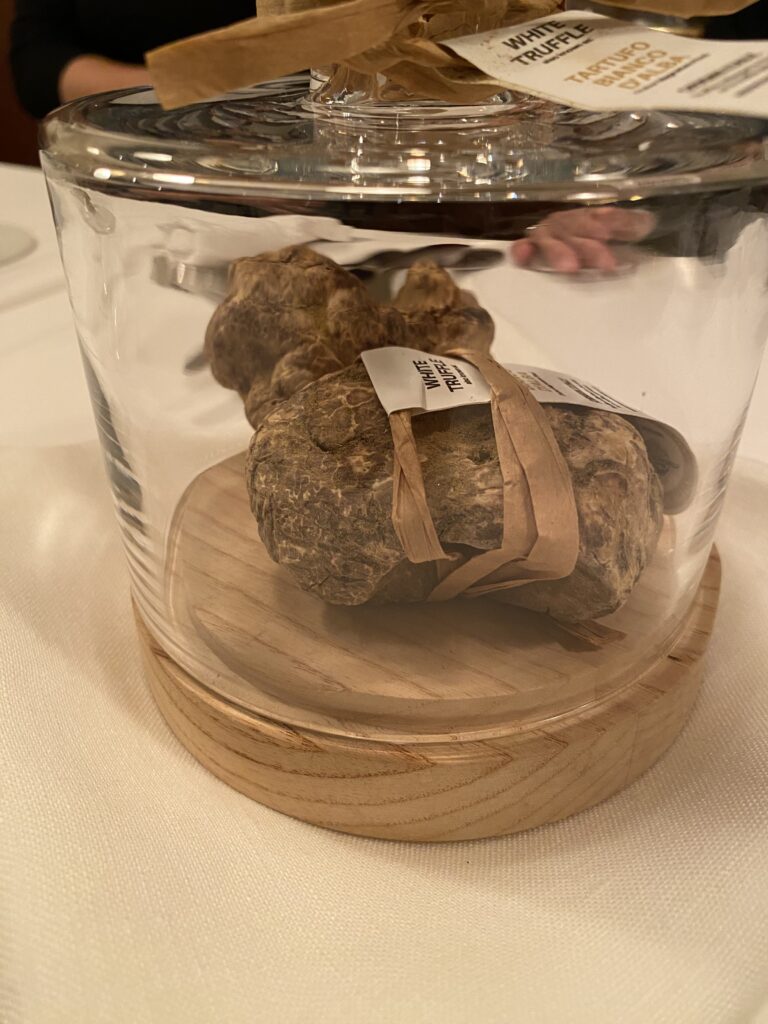

ところが最近、インスタのストーリーに流れてくる仕入れの様子があまりに魅力的で……。

「これは今、行くべき店かもしれない」

そう思い、3年ぶりに再訪してきました。

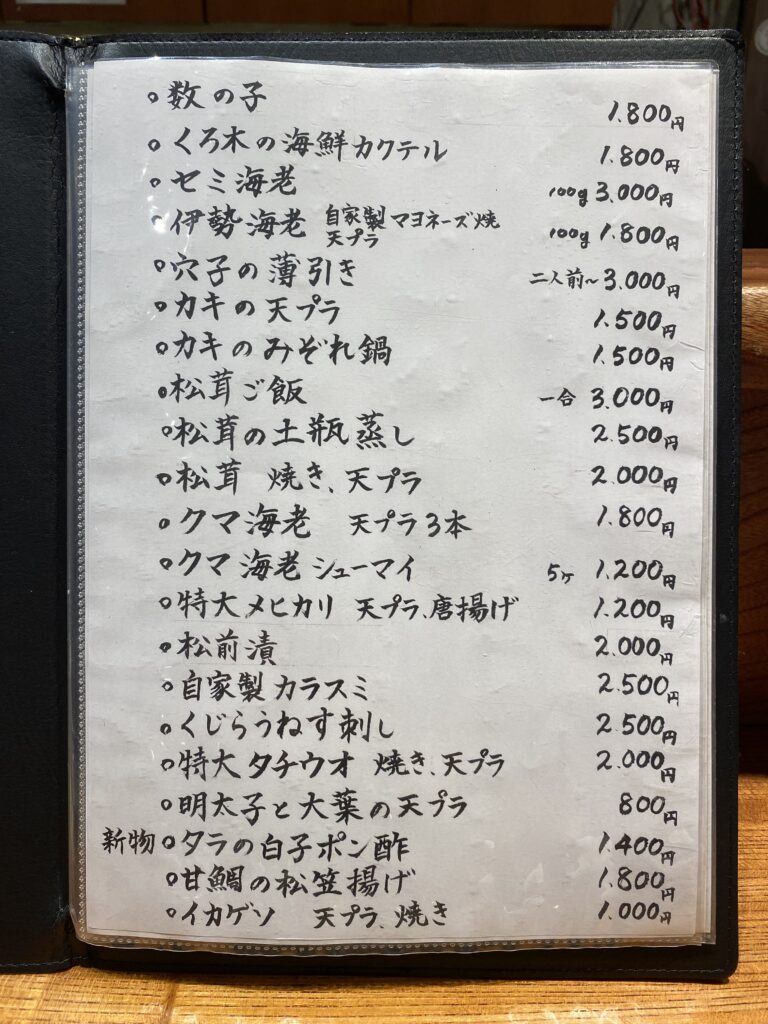

店舗情報

店名:料理屋 くろ木

場所:宮崎県宮崎市高松町5-5

駐車場なし(近隣にコインパーキング有り)

電話番号:080-6440-4058

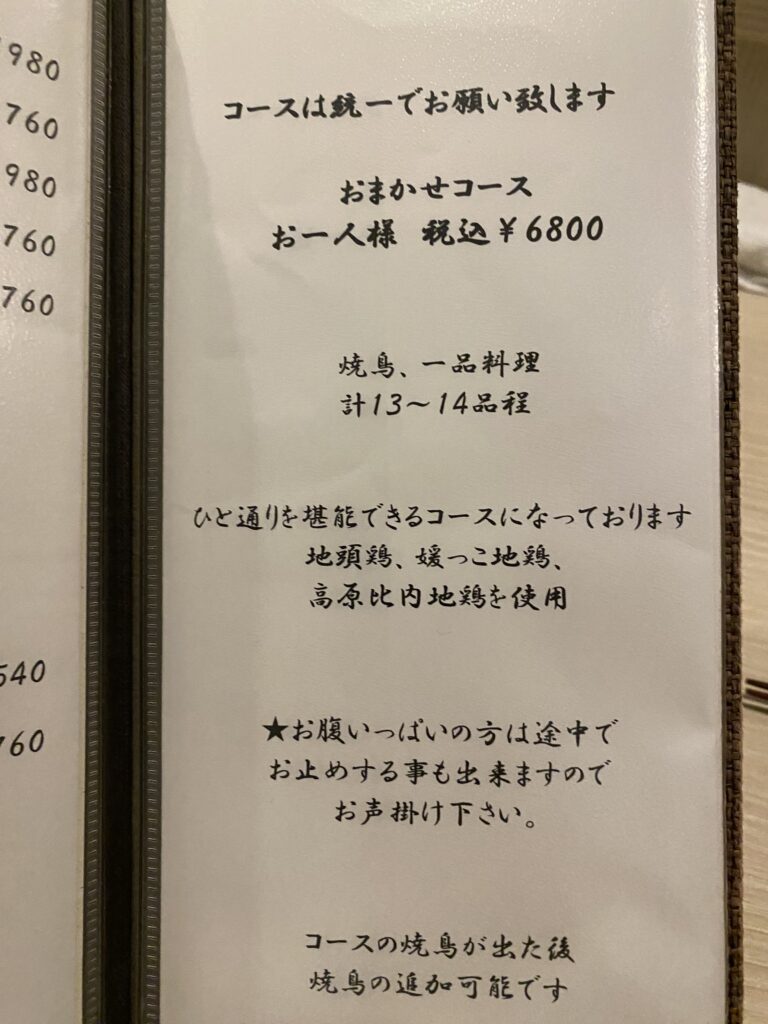

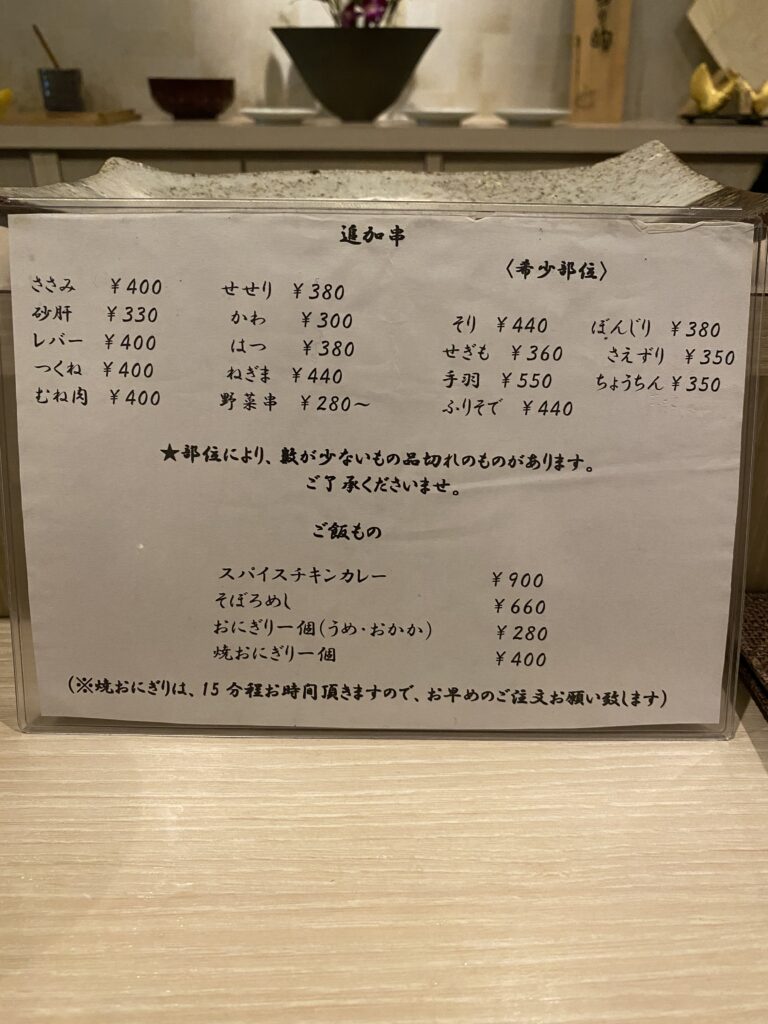

予約可(コース以外に単品もあり当日予約も対応してくれるそうです。)

営業時間:18:00〜23:00

定休日:月曜(月曜が祝日の時は翌日の火曜)

個室なし

貸切可

支払い:カード可 電子マネー、QR決済不可

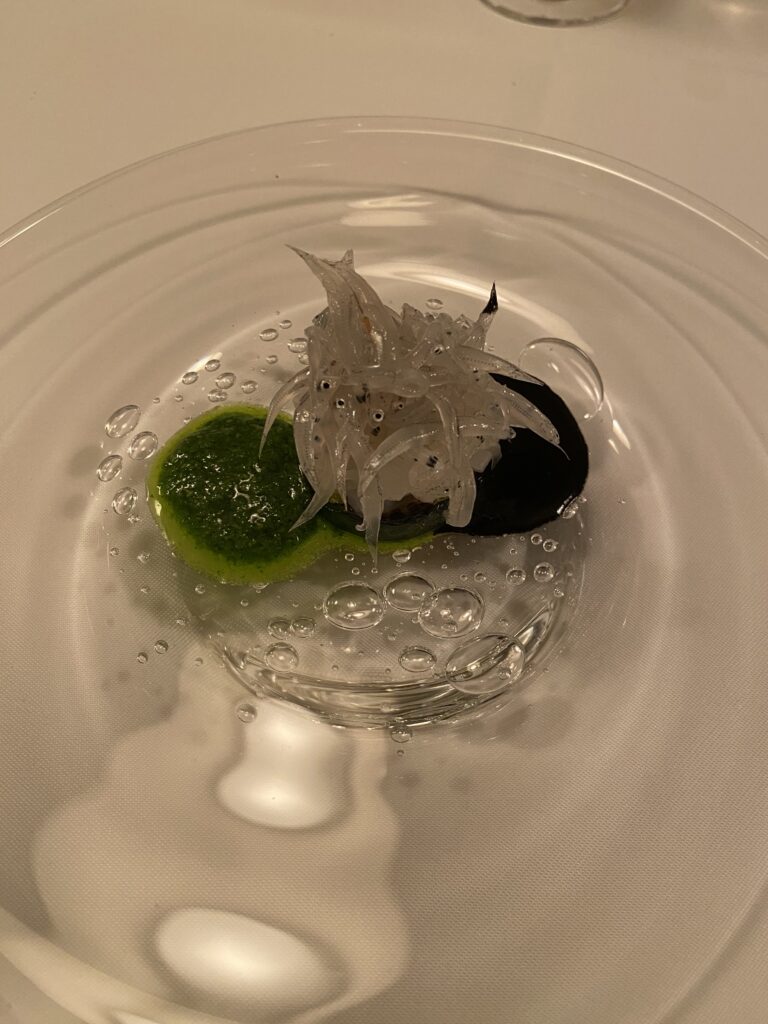

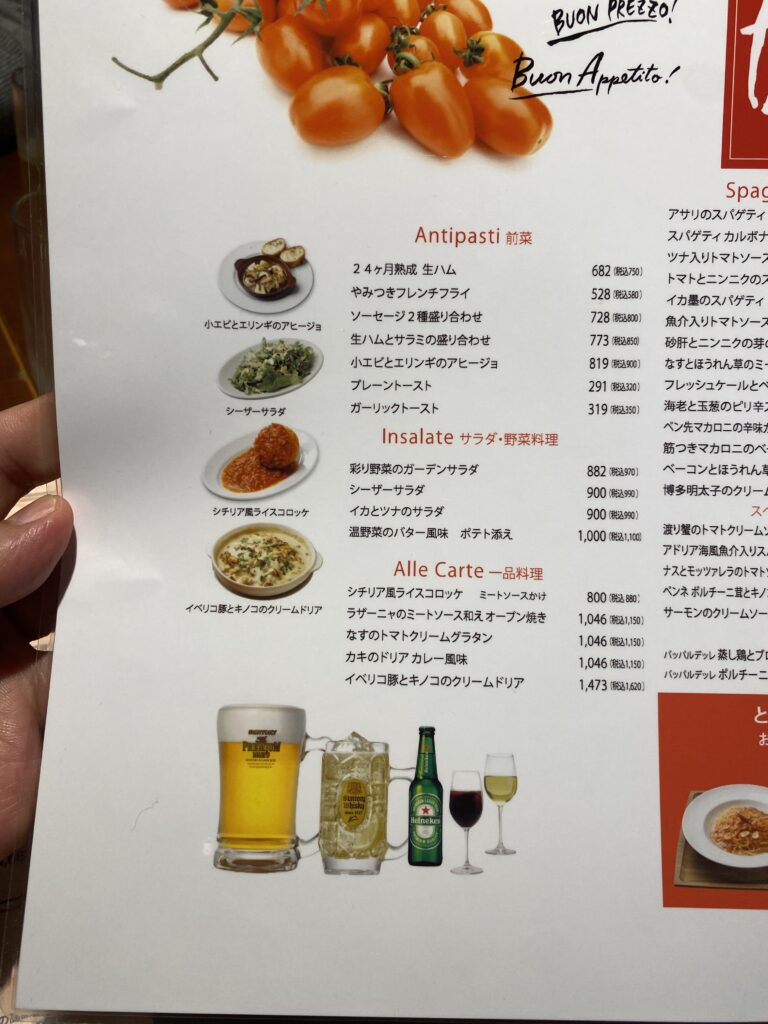

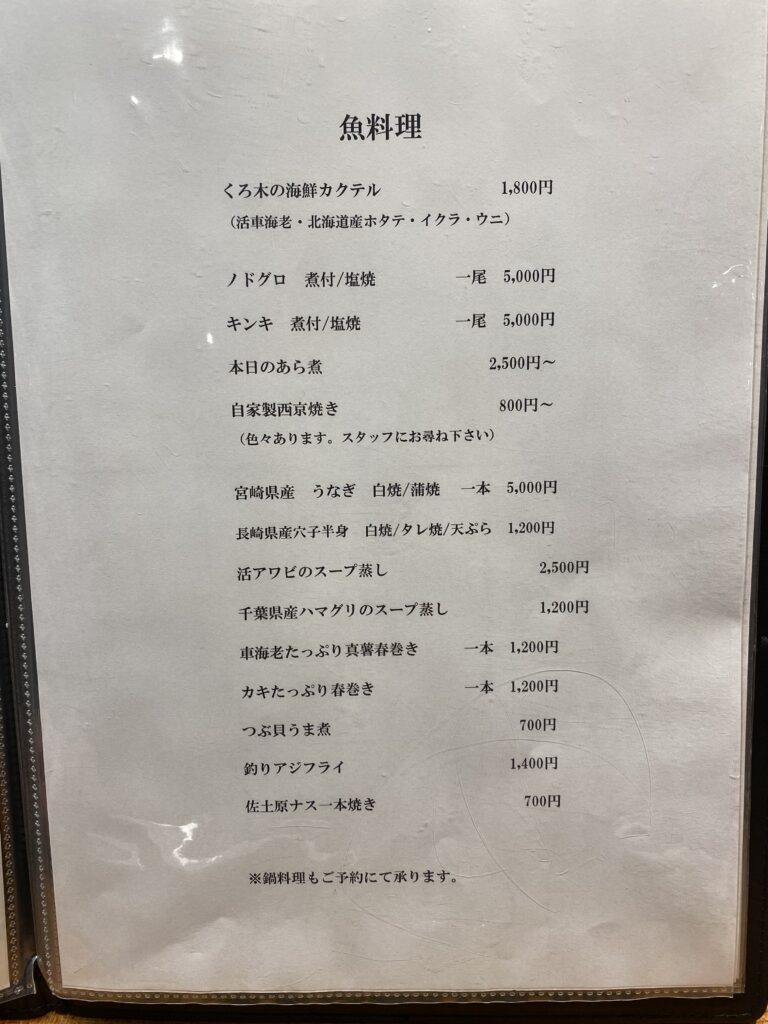

前菜:くろ木の海鮮カクテル

これは3年前もあった前菜。

柿、ホタテ、もずく(土佐酢)、イクラ、ウニ、エビ、山芋。

印象的だったのが白いイクラ。低温調理されていて、食感や味わいはまるで煮卵のよう。

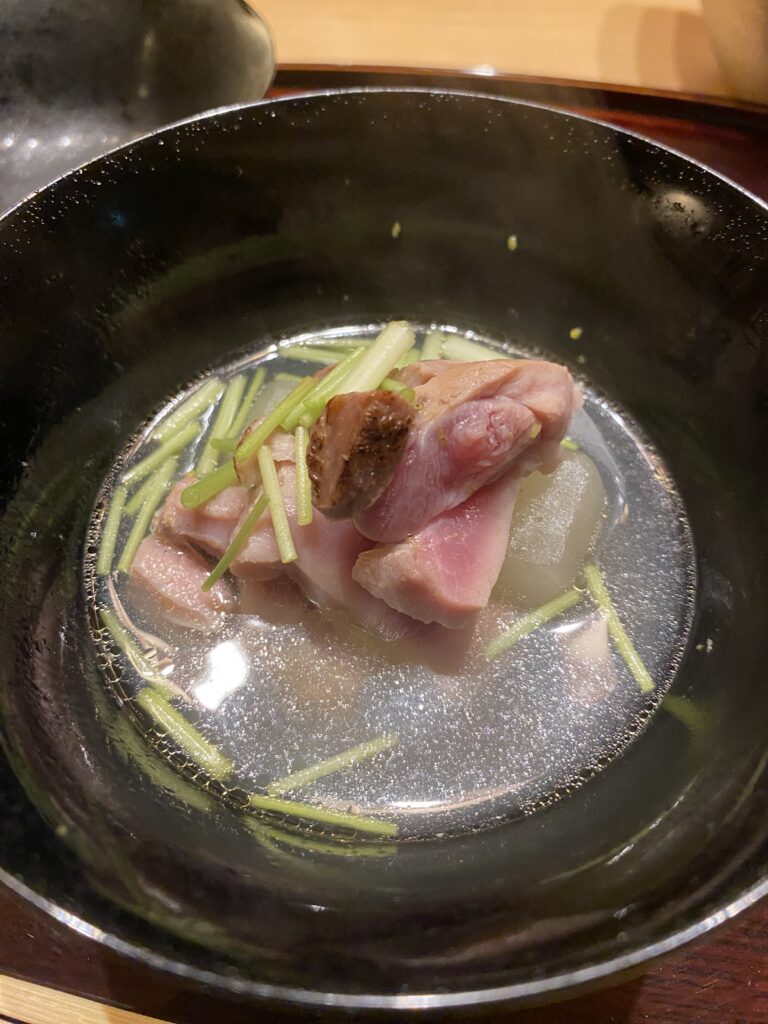

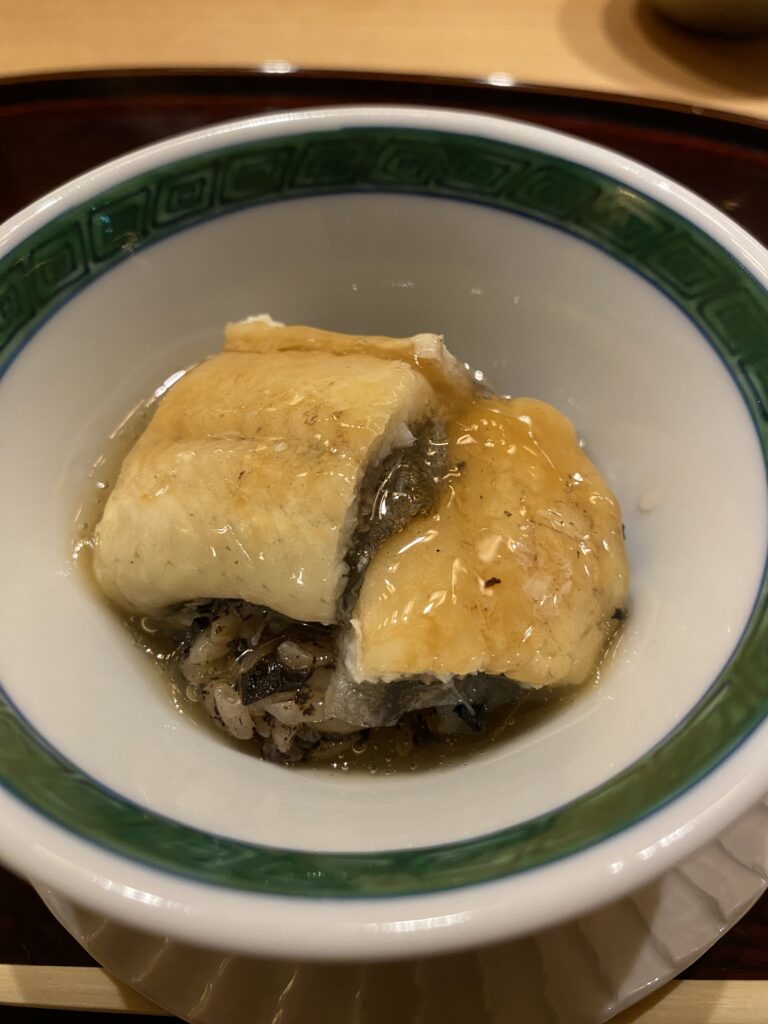

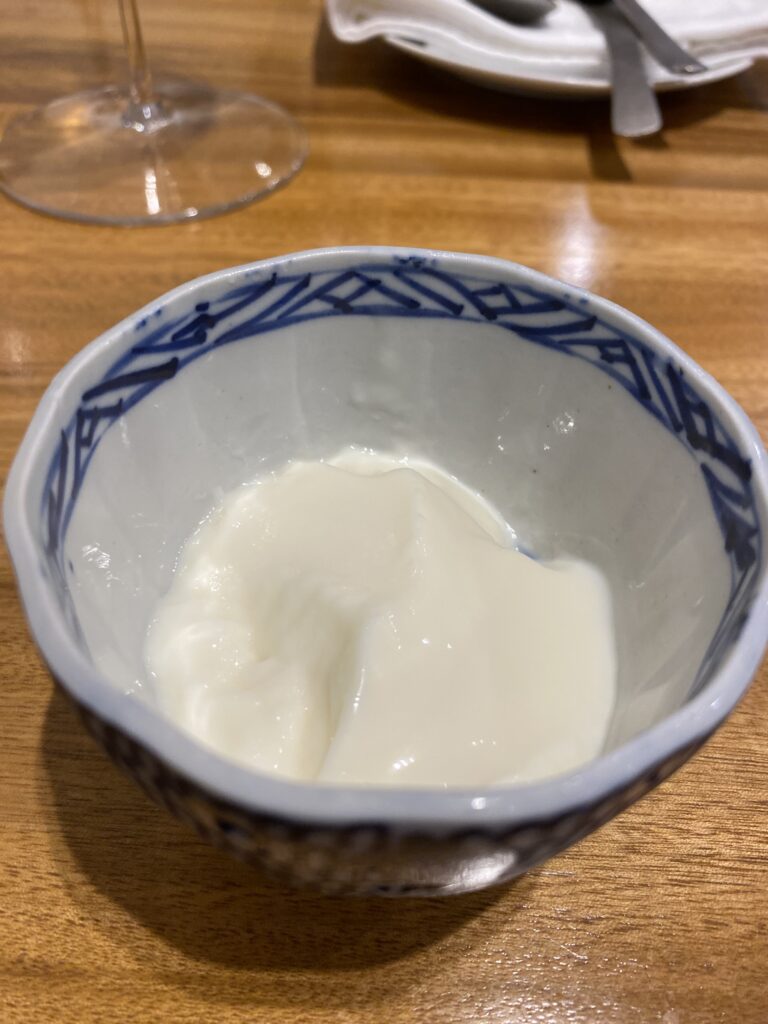

椀物

河豚の白子豆腐、松茸のお椀。

白子豆腐はなめらかな舌触りでと松茸の香り、どちらも主張しすぎず、でも確実に存在感がある。

奇をてらわないのに、素材の良さが真っ直ぐ伝わってくる構成です。

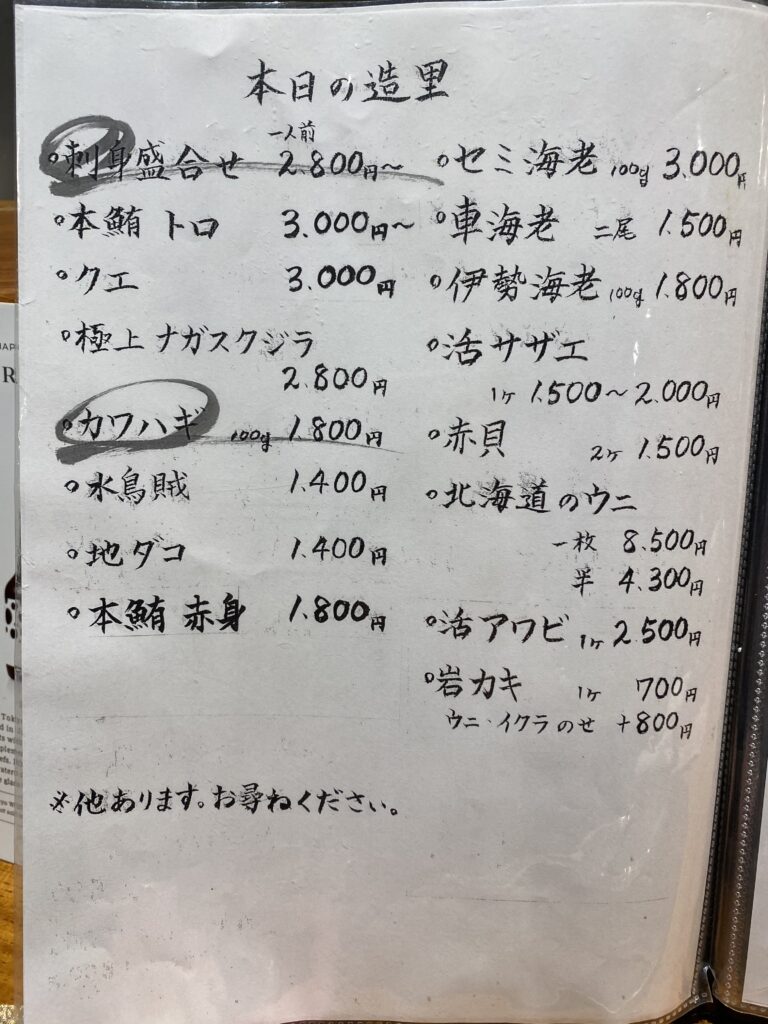

刺身の盛り合わせ

太刀魚、イサキの炙り、つむぶり、かつお、大トロ、中トロ、タイ、イカ、タコ。

種類の多さに圧倒されますが、一切れずつっていうのが良いよね。ちょっとずついっぱい種類を食べれるのは贅沢。

特につむぶりは、初体験。この後の焼き物でも再登場する主役級の存在感でした。

サービスで数の子の松前漬けを頂きました。お酒が進み、次のお皿の待ち時間が苦にならない。

焼き物

つむぶりの幽庵焼き。脂と香ばしさのバランスが絶妙。

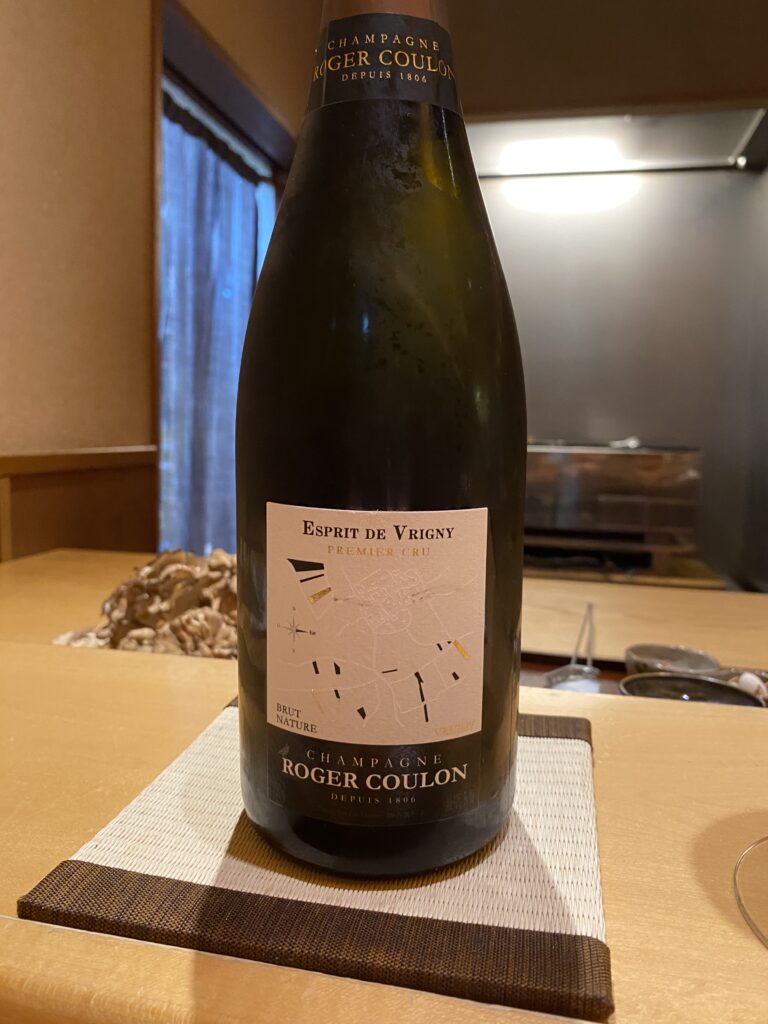

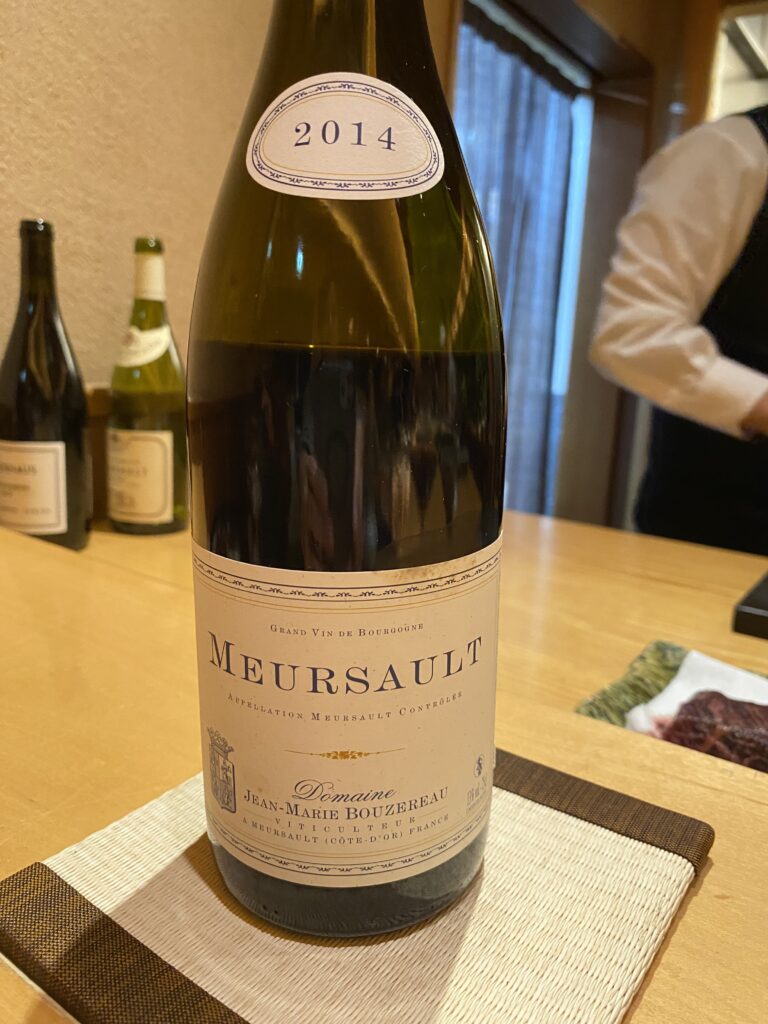

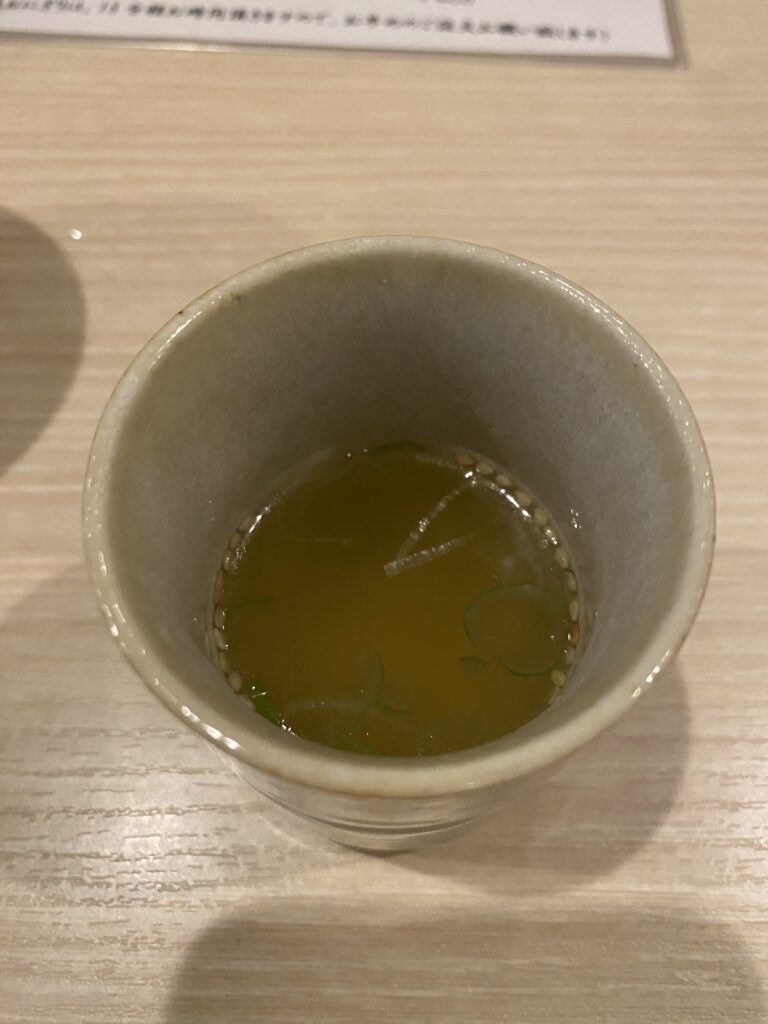

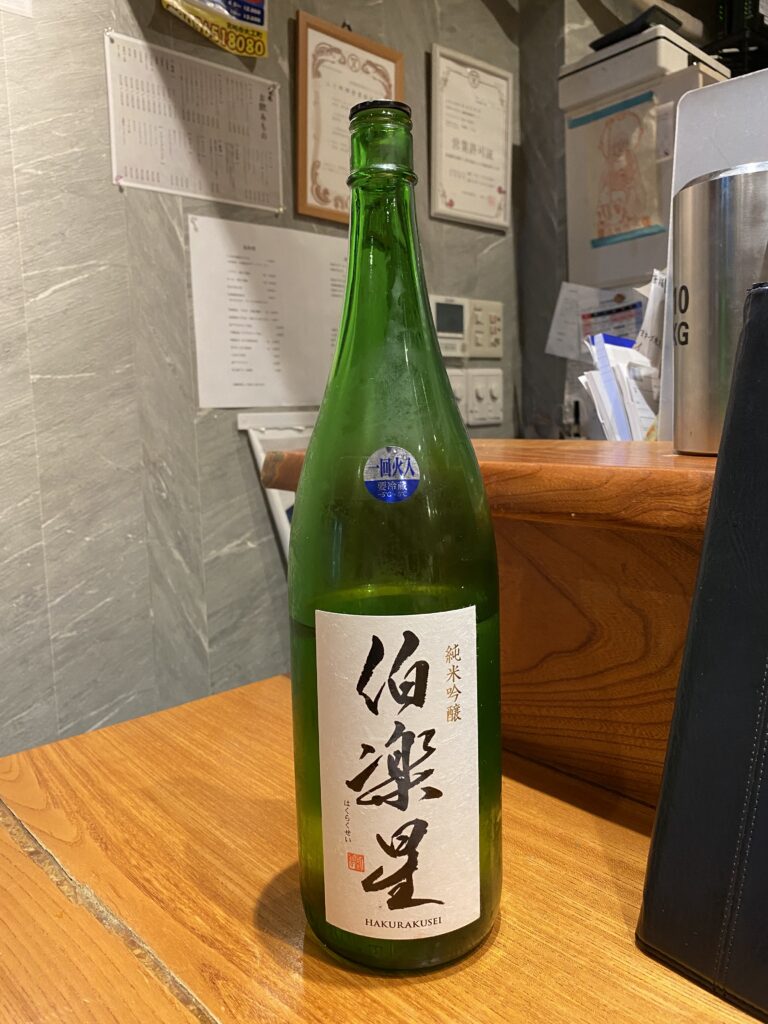

途中からひれ酒を合わせ、ゆっくりとコースを楽しみました。

追加で頼んだ香箱蟹。

ここまで綺麗な盛り付けはなかなかお目にかかれない。濃厚な内子とヒレ酒。もう昇天しそう笑

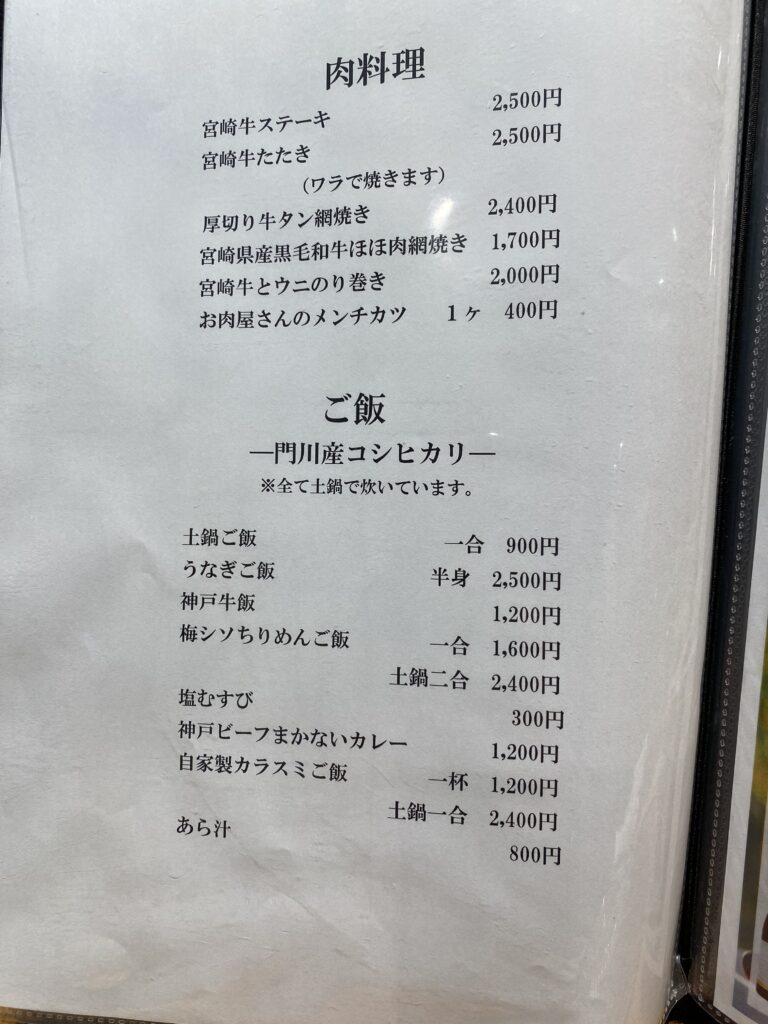

メインの伊勢海老と宮崎牛

まずは伊勢海老の自家製海老マヨ。伊勢海老の味を損なわないような控えめなマヨネーズで、伊勢海老のマヨネーズ焼きって初めて食べたけど美味しいもんだね。

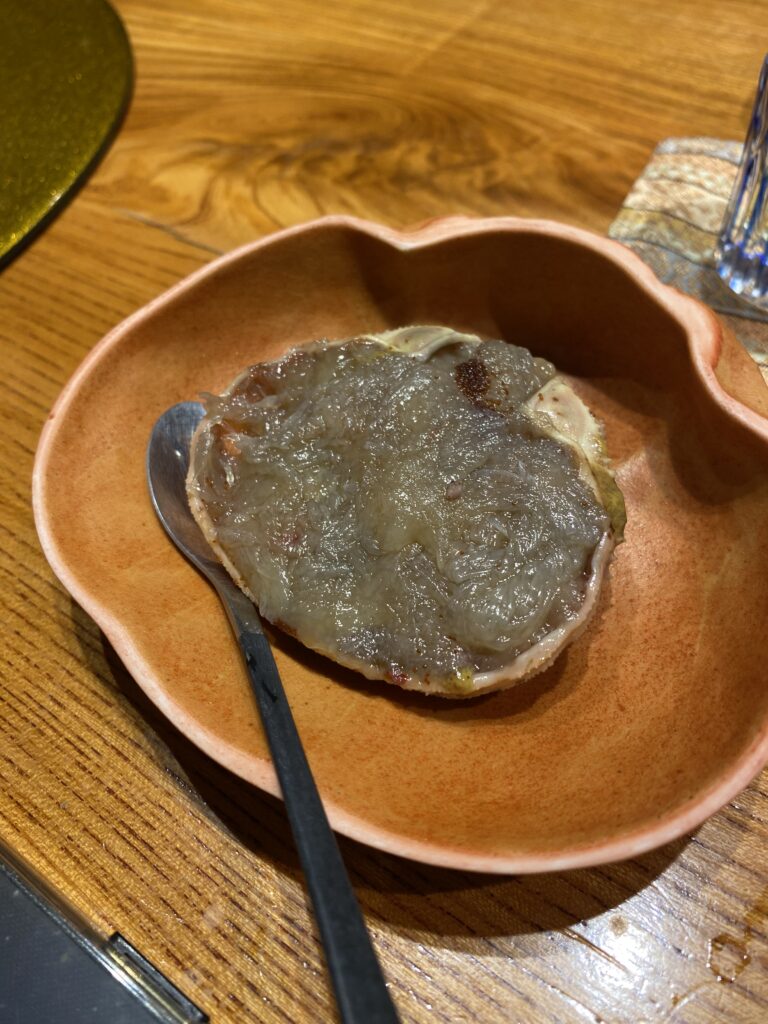

お肉は宮崎牛の赤身ステーキ。

このタレが好きだな。赤身の旨さをストレートに感じる仕上がり。ほっかほっか亭とかのステーキのタレって美味しいじゃない?ご飯に合うやつ。あれをものすっごく美味しくしたやつって感じ。脂が少ない赤身なのでコース終盤でもすごく美味しく頂きました。

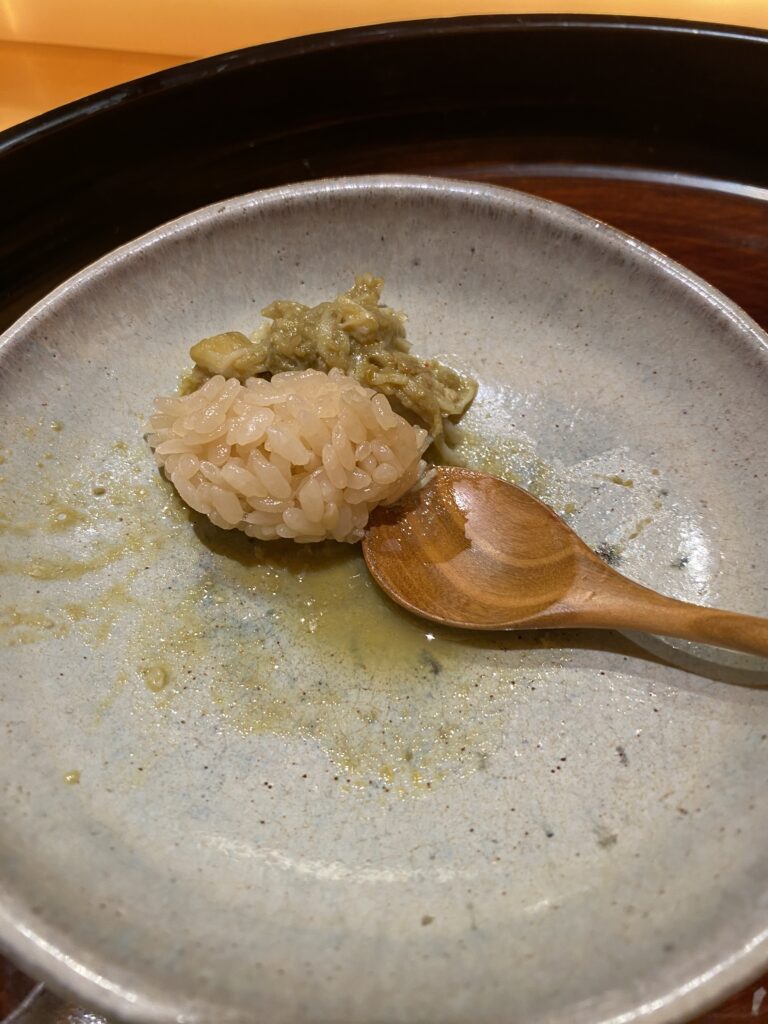

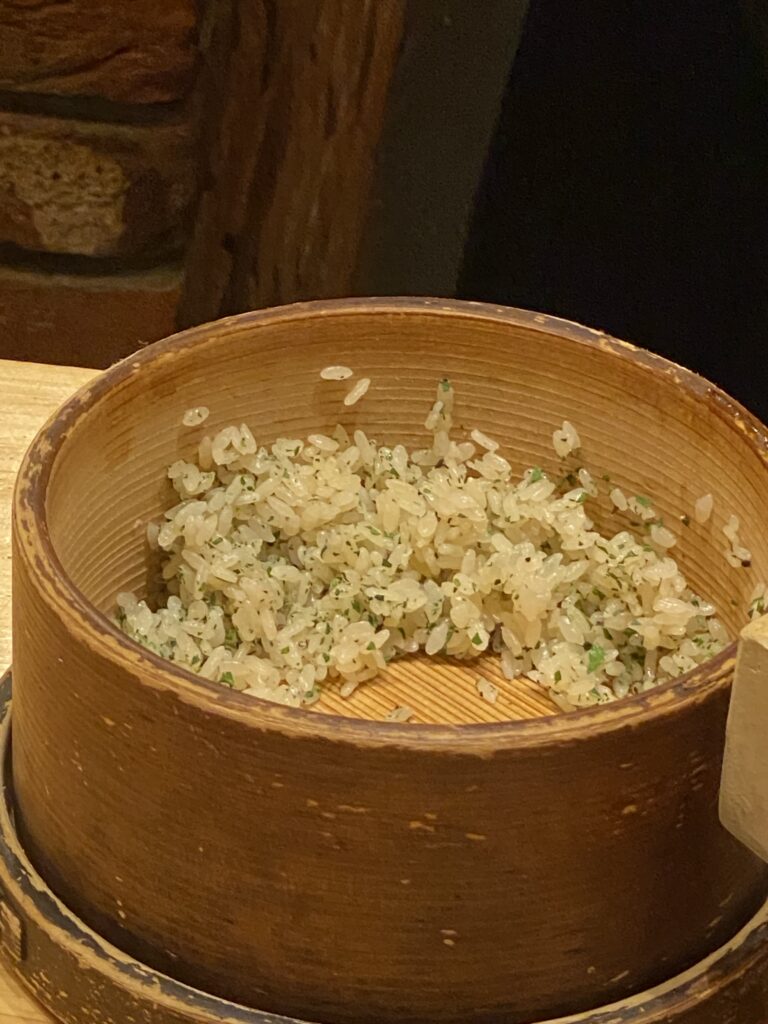

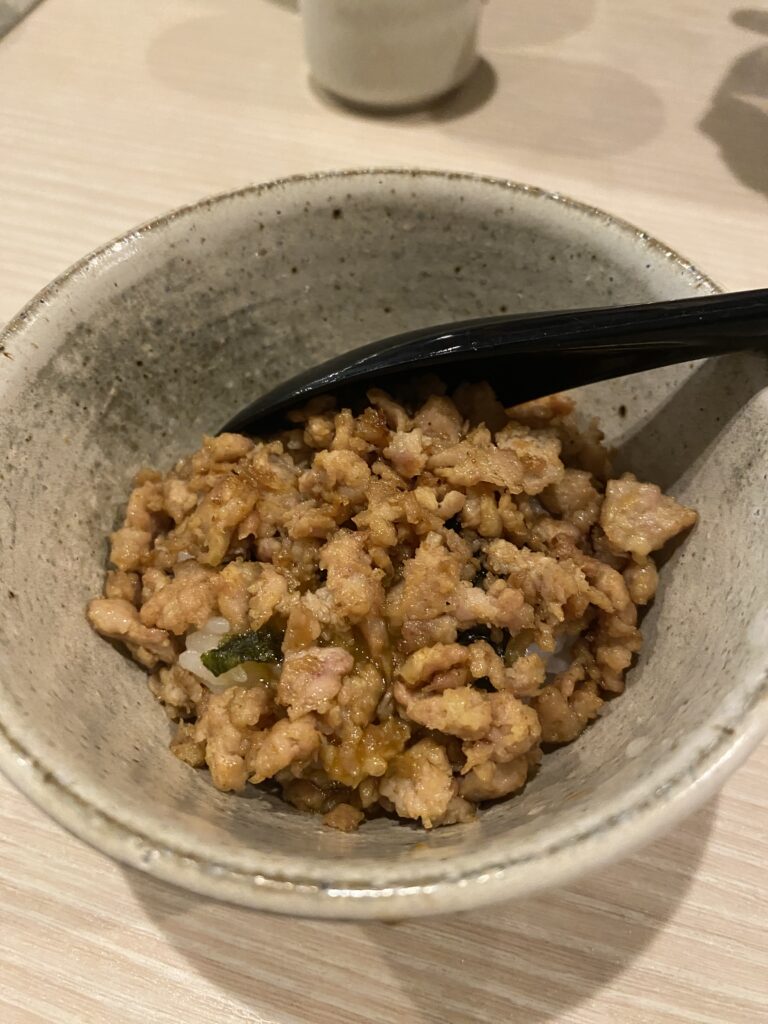

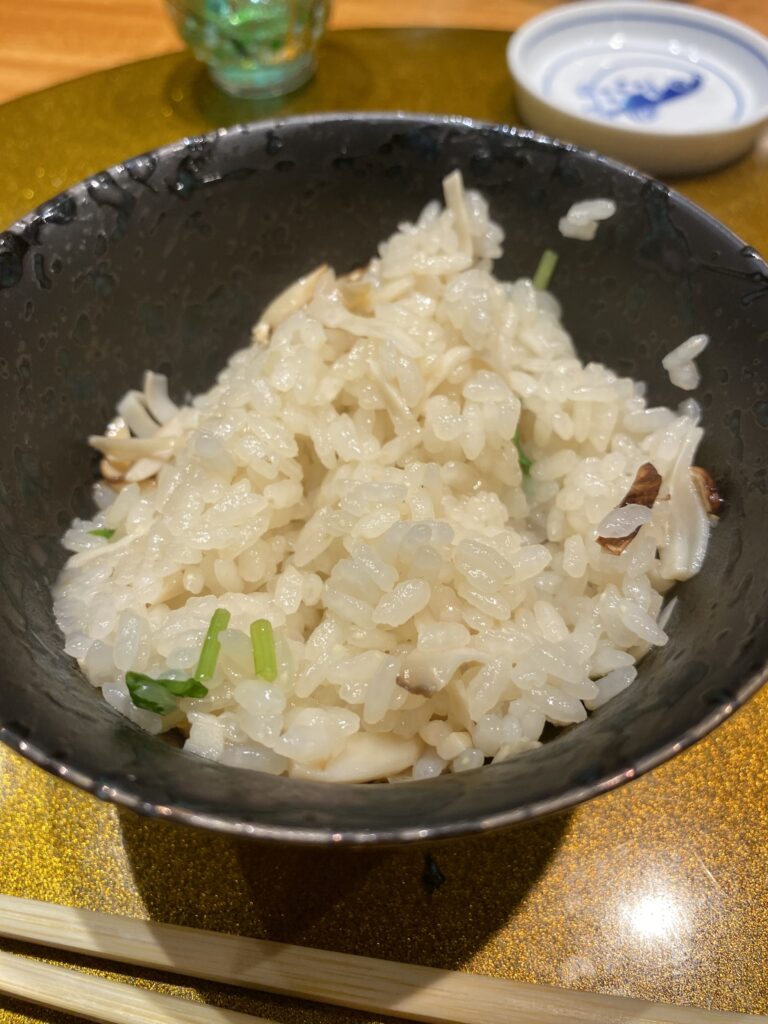

最後はご飯

最後に出てきたのはこれまた贅沢な組み合わせの松茸ご飯と伊勢海老のお味噌汁。この時期の贅沢といえばの松茸に伊勢海老で口福、口福🎵

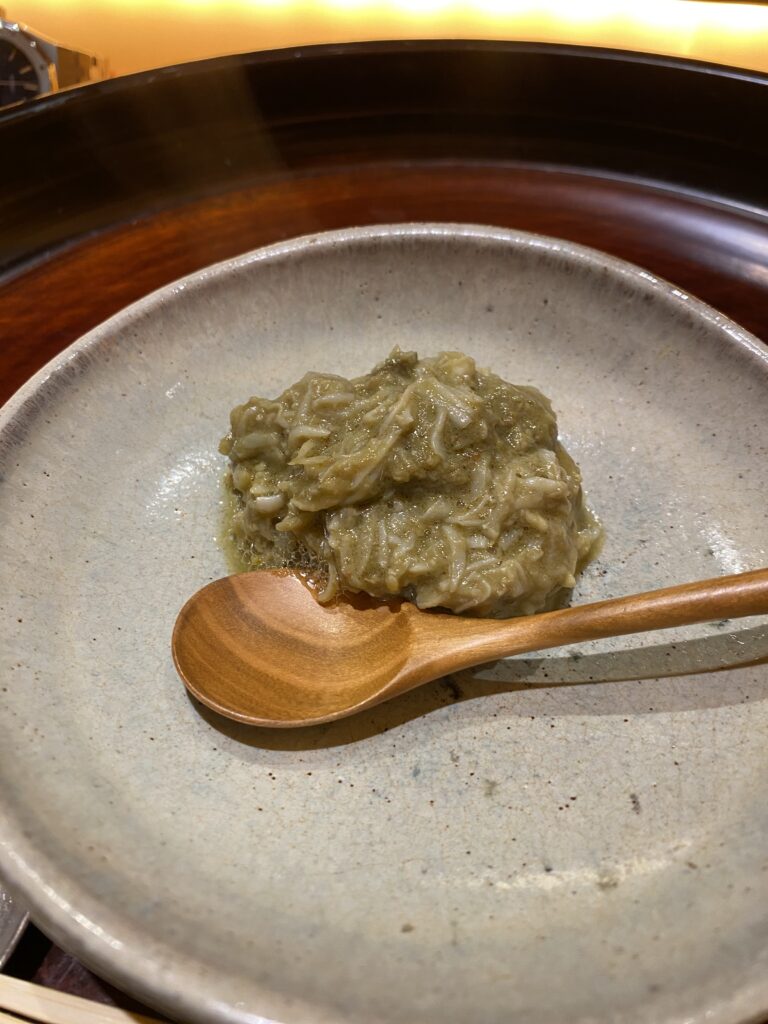

さらにサービスで香箱蟹のカンジャンケジャンを味見させてもらいました。紹興酒でなく日本酒などで漬け込んでるから和食の世界観を壊さない感じでご飯のお供になる仕上がりでした。

3年ぶりの訪問。満足度はかなり高く、「美味しかった」の一言に尽きます。宮崎の地元のものを使い宮崎にこだわった和食屋や引き算しまくって質素の中に美学を求めた和食屋さんなど今は色々なお店がある時代。

ここはどんなお店かと言語化するなら

「美味しい食材を全国から仕入れてなるべく安く提供する」っていうシンプルな感じ。県外の方は『くろ木』にきても楽しめないでしょう。でも地元の宮崎県民にとっては「くろ木」は旬の美味しいものを食べにいきたいという願いをストレートに叶えてくれる若い店主ならではの勢いに満ちたお店だと思います。

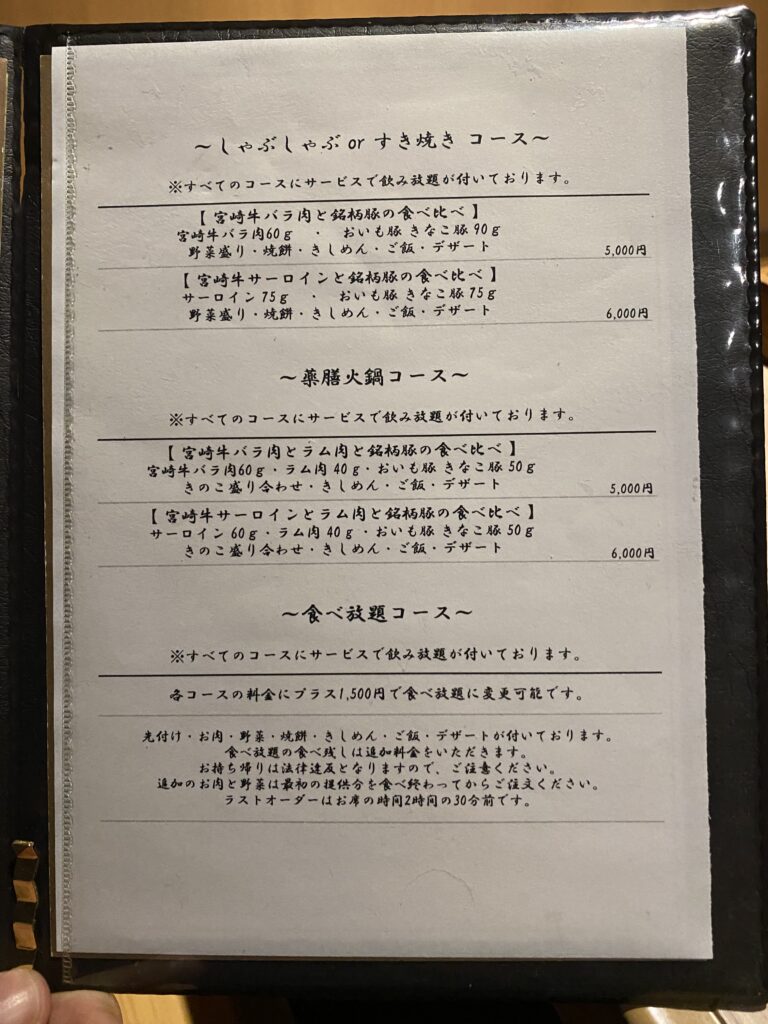

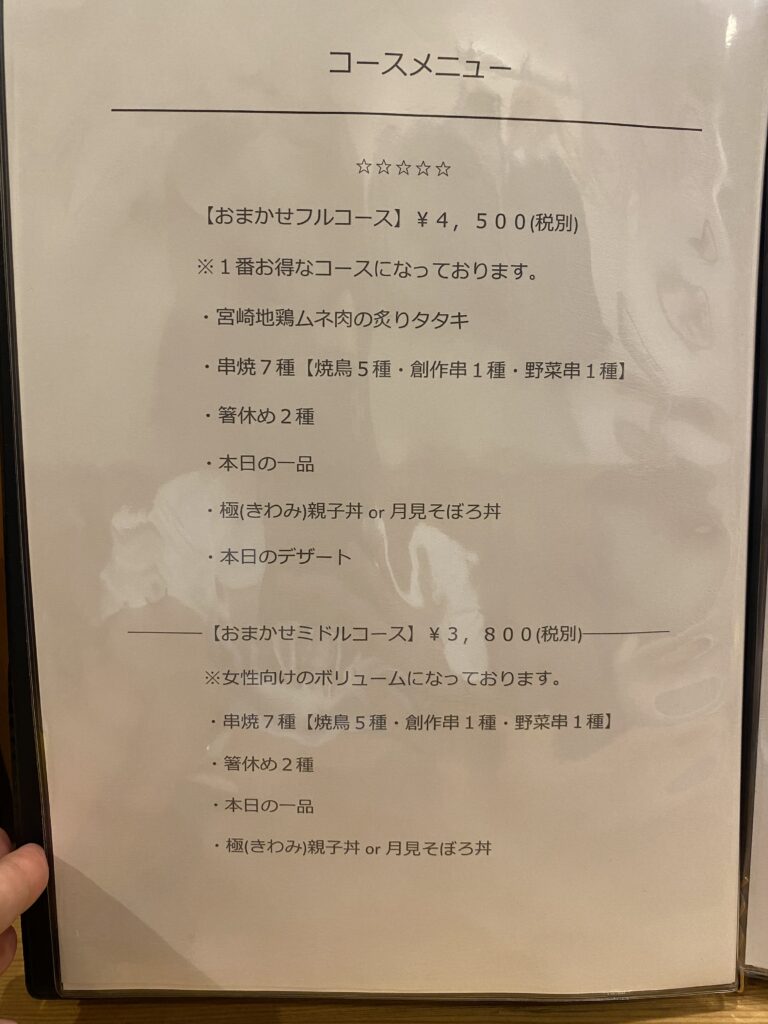

今回のコースは1万円。コースだけじゃなく単品でも頼めるとのこと。当日予約でも対応してもらえるので高級居酒屋として使うのもありですね。

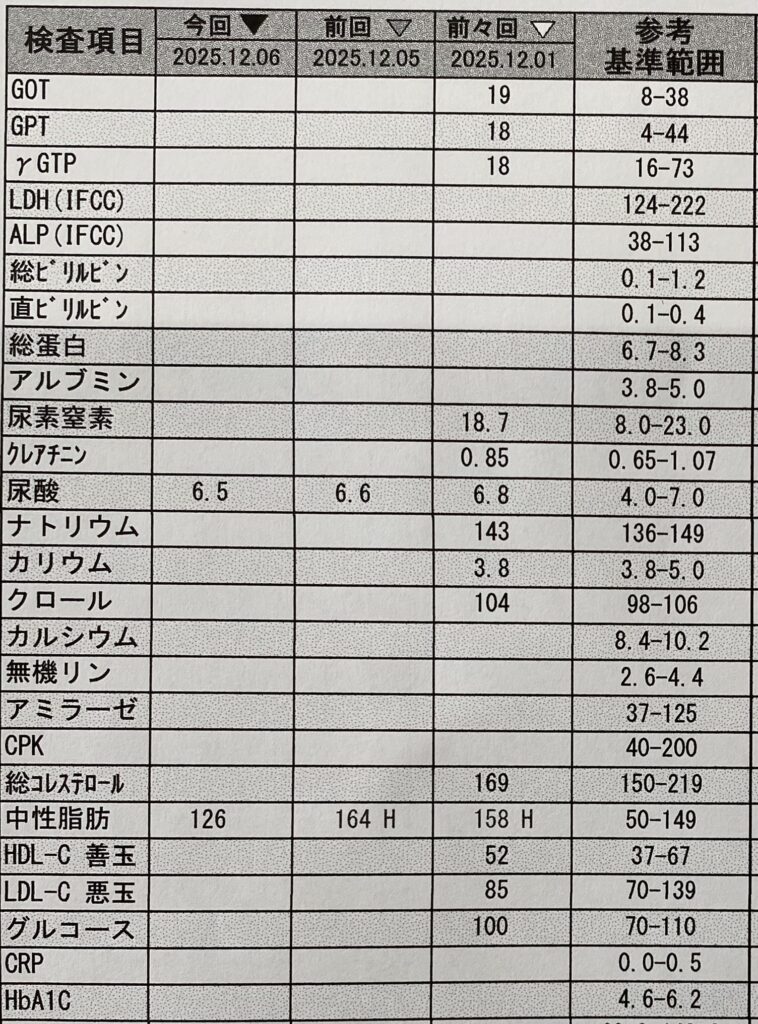

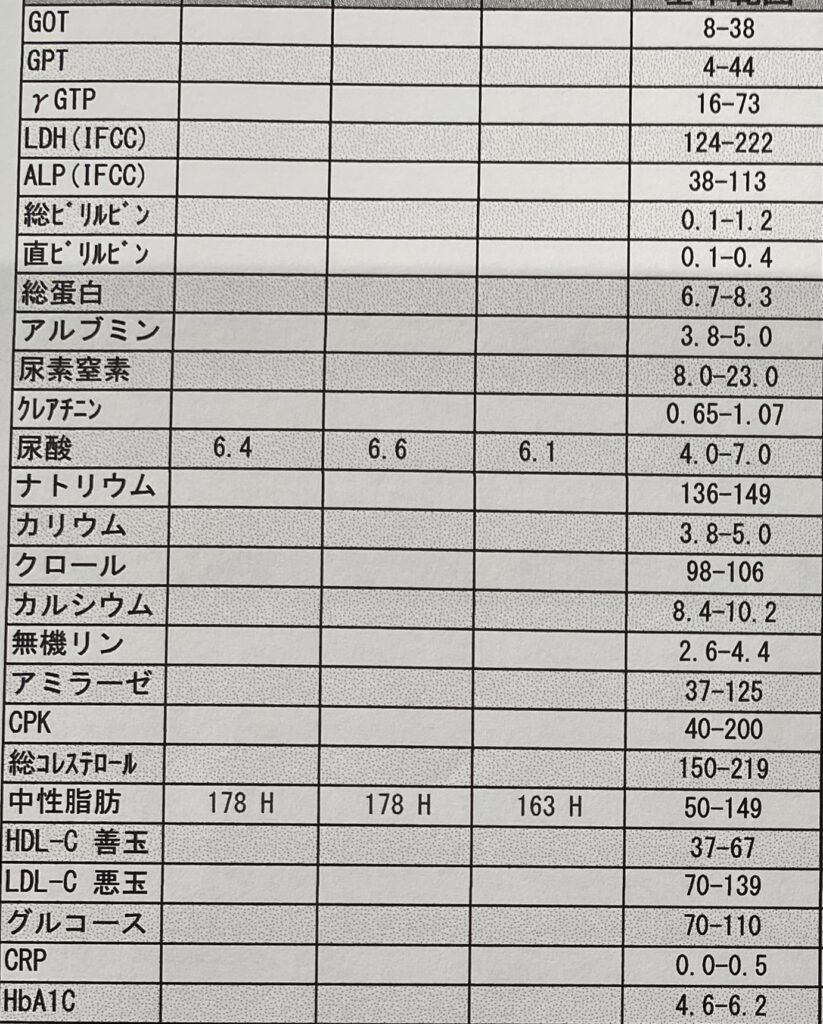

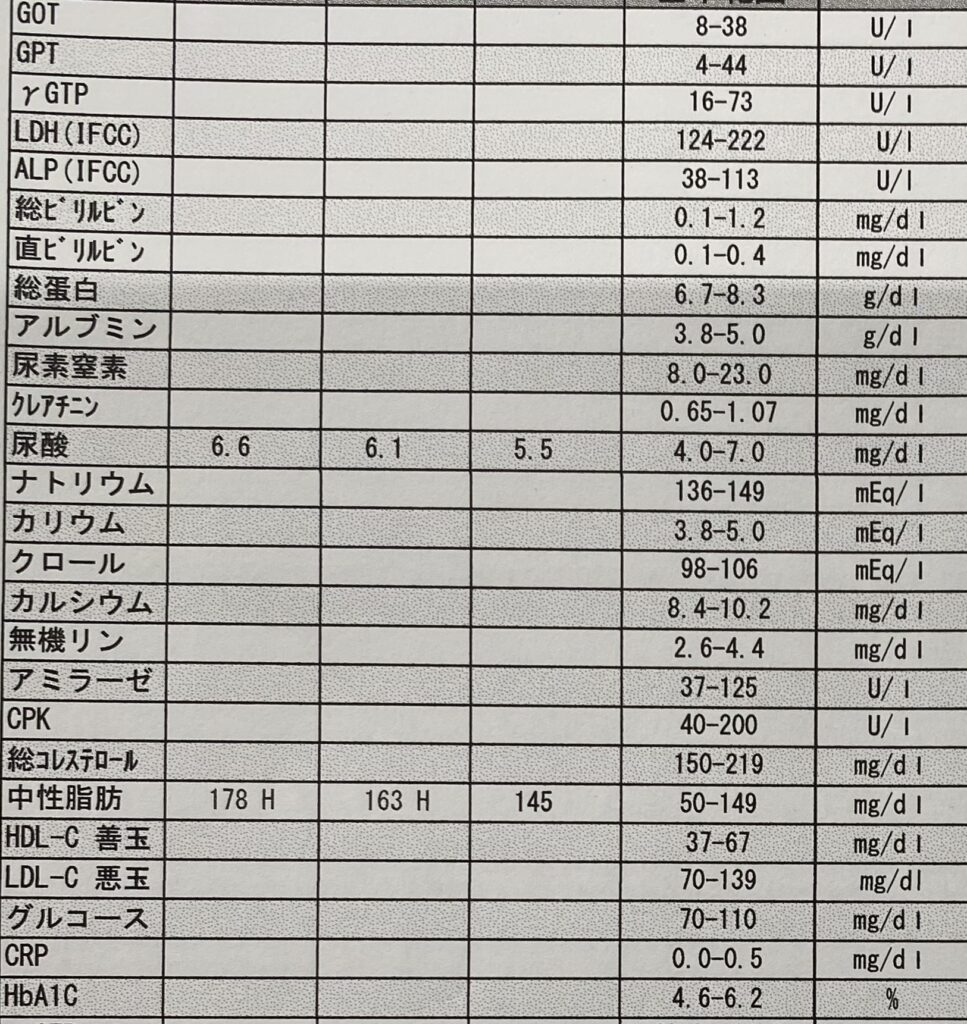

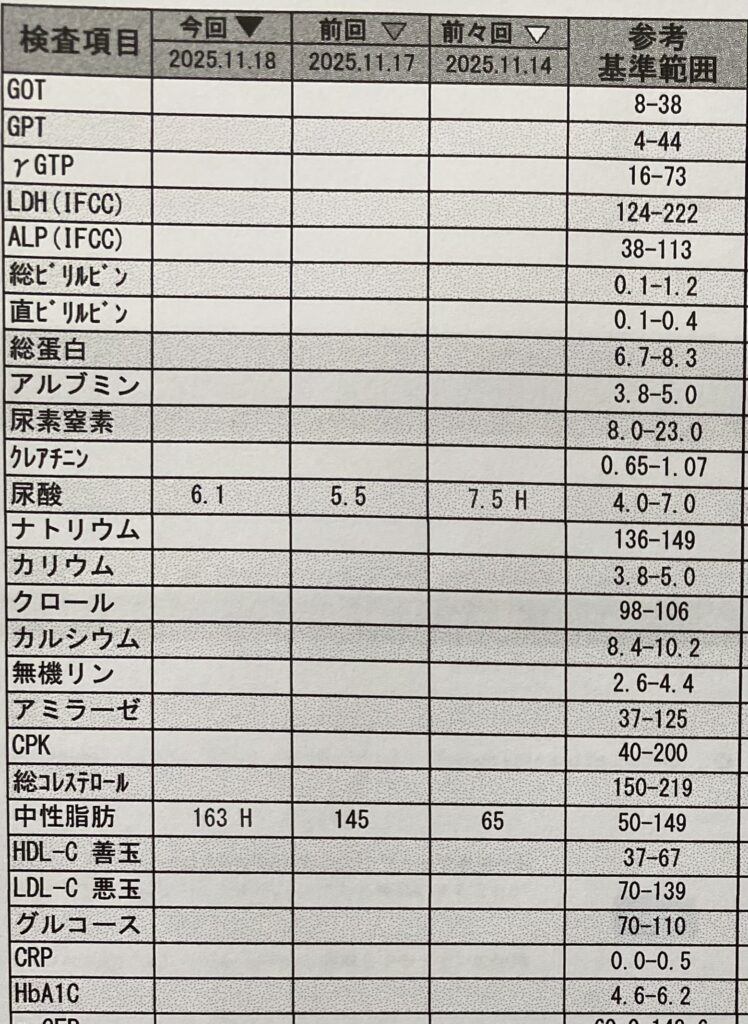

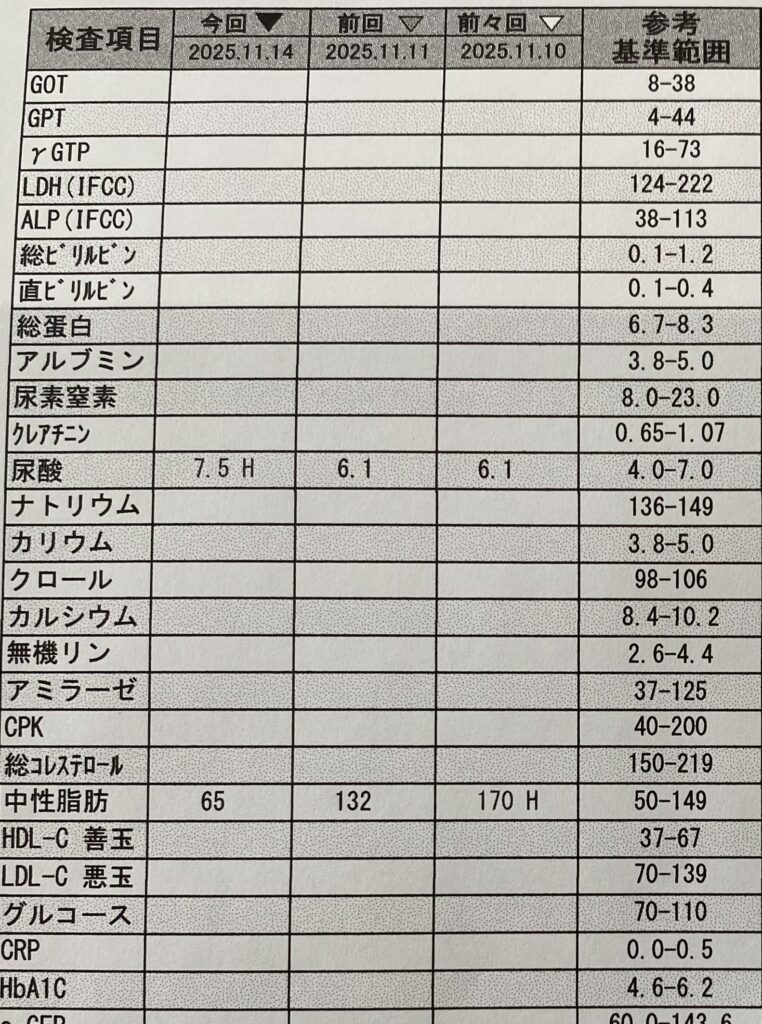

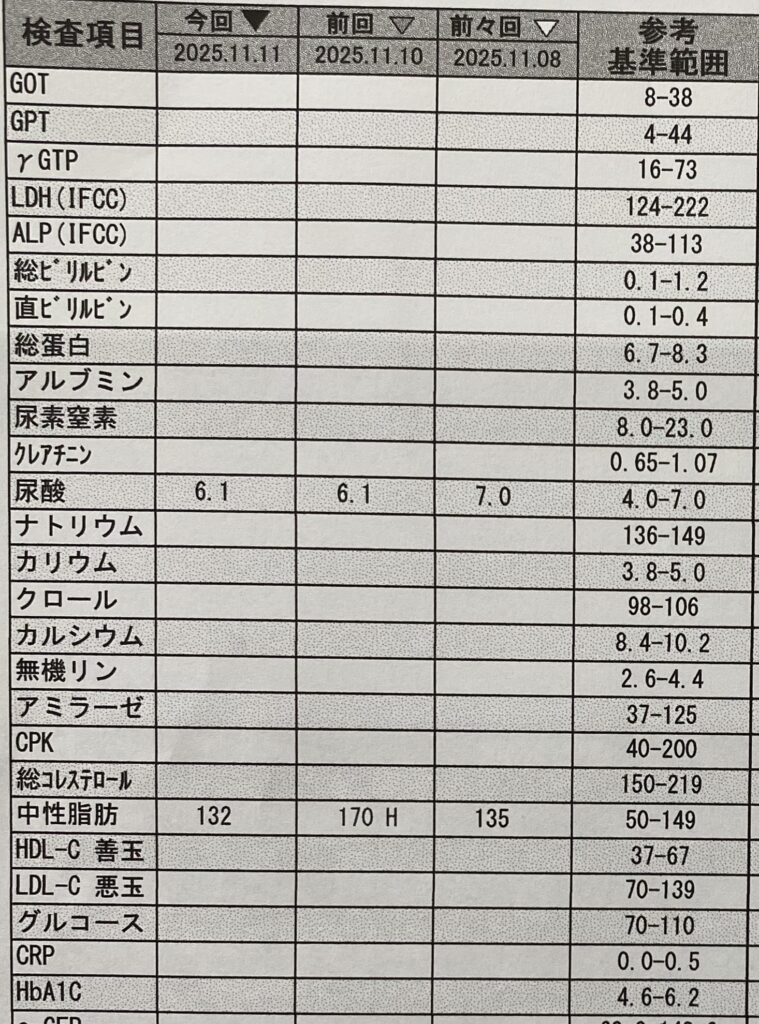

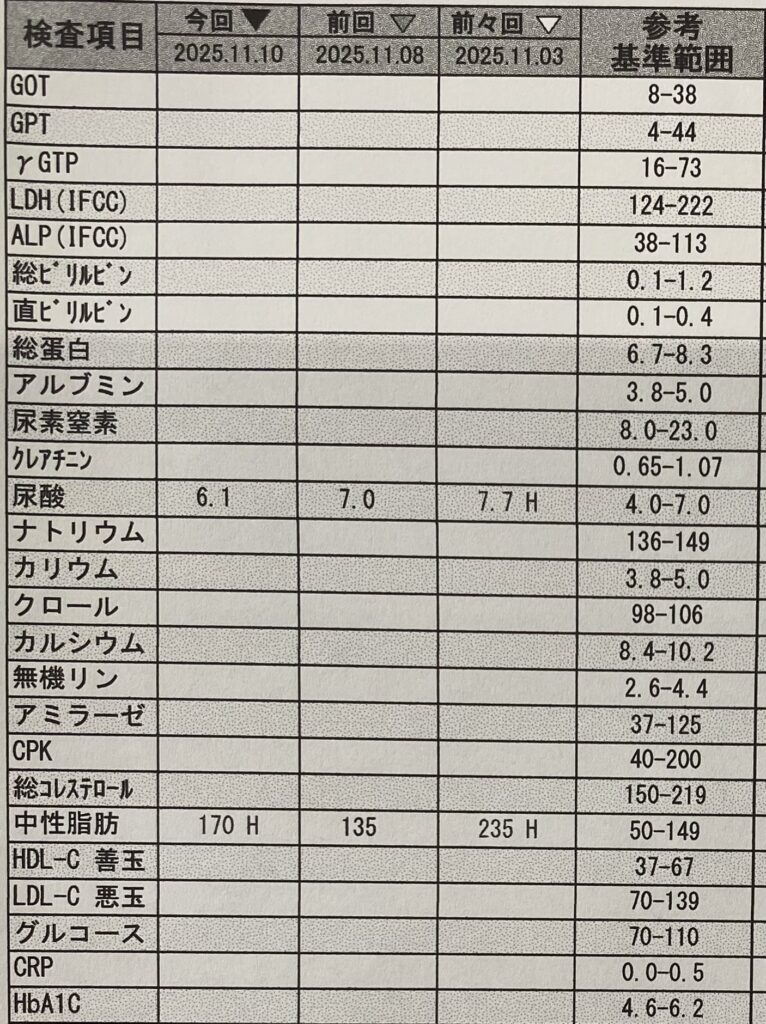

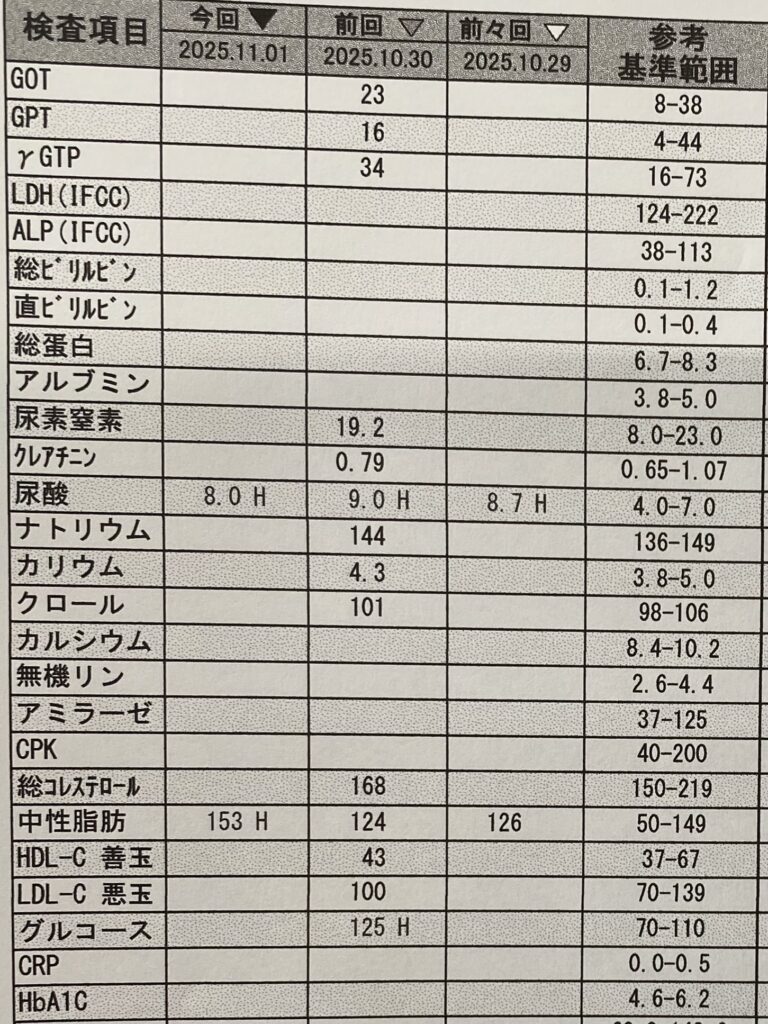

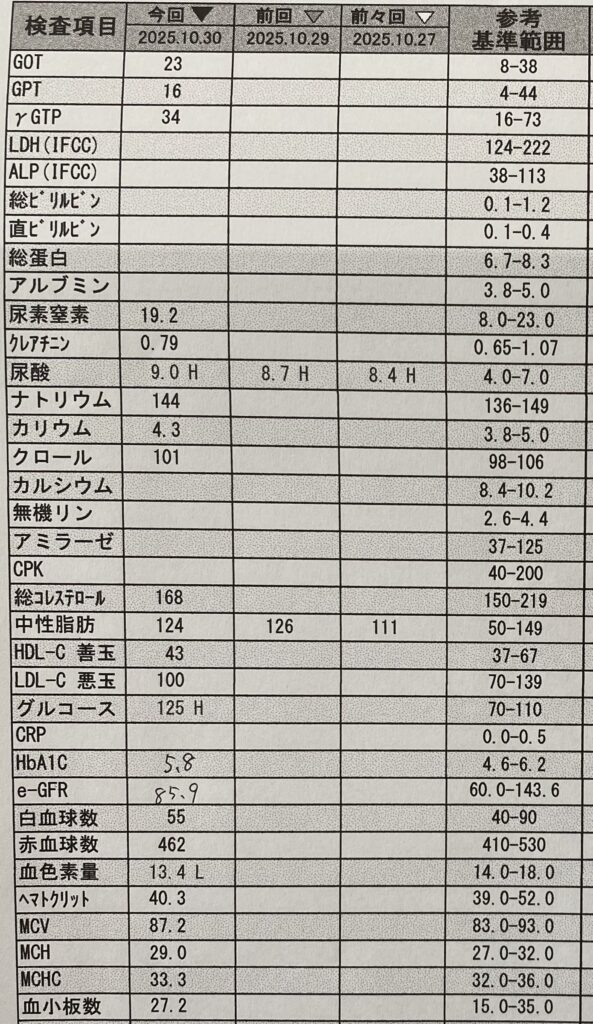

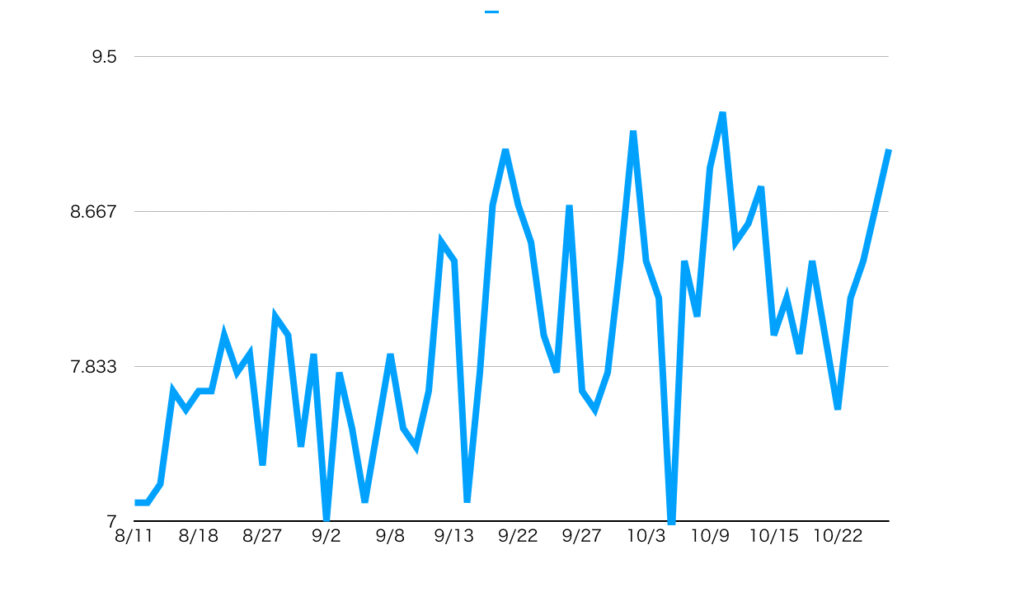

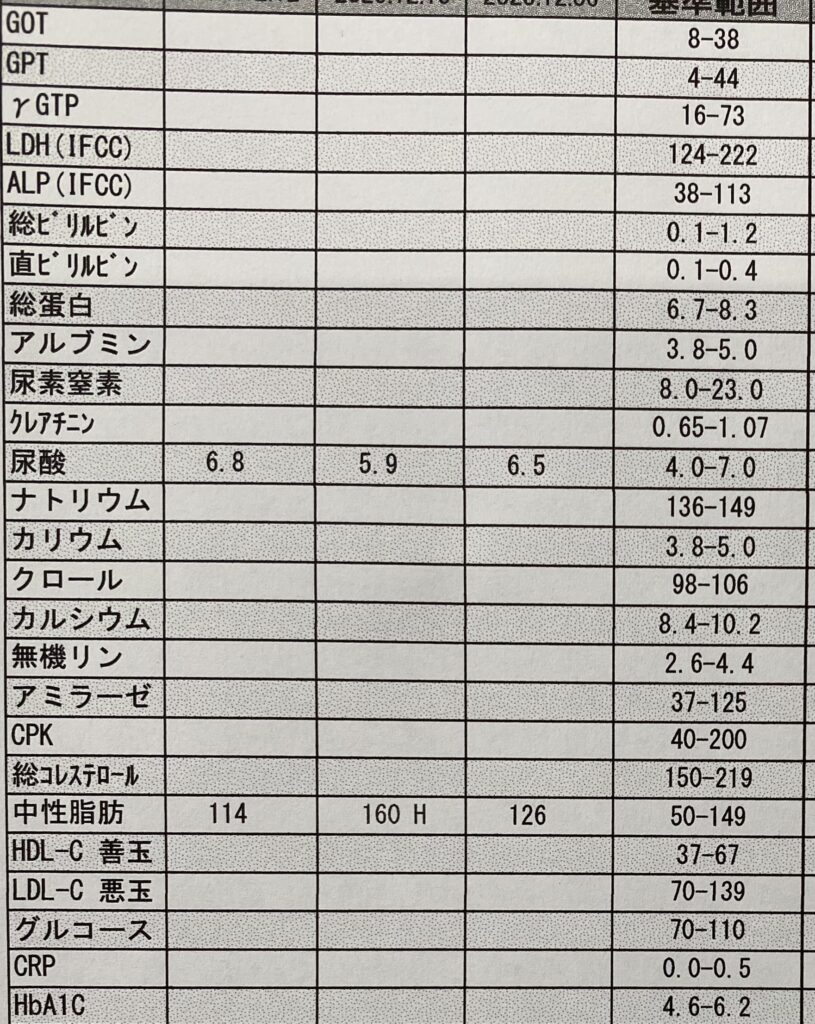

採血データ(実測値)

食事をする前のお昼のデータと食べた後翌日のデータの比較です。

- 尿酸値:5.9 → 6.8

- 中性脂肪:160 → 114

考察

今回のコースの食事は、

- 魚介類(刺身・白子・蟹・海老)が中心。

- アルコールはひれ酒などの日本酒が中心。

魚卵、白子、甲殻類はプリン体が比較的多い食材が多く使われていました。

そのため、尿酸値が5.9から6.8へ上昇したのは、かなり「納得感のある変化」。尿酸値を下げる薬を飲んでなかった先月までの私なら8くらいまで上がってたんじゃないかな。

一方で、炭水化物は松茸ご飯が出たくらいで、量も控えめ。

揚げ物や糖質過多な構成ではなかったため、中性脂肪はむしろ改善しています。

過去の食事との比較

以前、

- 揚げ物中心

- 炭水化物+アルコール多め

の和食コースの食事では、中性脂肪が200台に跳ね上がったこともありました。

それと比べると、

「高級食材=数値が悪化する」わけではない

ということが、今回もはっきり見て取れます。

結論/今回の学び

3年前に響かなかった店が、

時間と経験を経て、まったく別の店のように感じられた。

派手なコンセプトはなく、

「良い食材を、素直に、美味しく出す」

若い大将のまっすぐな勢いが、そのまま料理に表れていました。

数値的には尿酸値は上がりましたが、

中性脂肪は改善。

和食でも内容次第で、体への影響は大きく変わると再確認できた一夜でした。

注意書き

※本記事はあくまで筆者個人の食事記録と採血データをまとめたものです。

※数値の変化や解釈は一般的な知識を踏まえた個人の感想であり、医療的アドバイスを目的としたものではありません。

点数 4.2点

点数の意味

5—人生最後の日はこのお店❗️

4—人に勧めても間違いない

3—何度も通いたくなるお店

2—人にお勧めする時には選択肢に上がらないけど普通に美味しいよ

1—あんまり…かな

0—もう行かない