ようやく行くことができました。気になっていた 新しくできたお寿司屋さん。

「町中華」という言葉があるように、寿司にも「町寿司」があると思います。住宅街にひっそりと佇み、肩肘張らずに立ち寄れる寿司屋。普段使いにちょうど良く、気軽さと確かな味を兼ね備えた存在です。

今回訪れたお店は、そんな“町寿司”の良さを街中に持ってきたような印象でした。

町寿司が街中にやってきた

ニシタチの繁華街にあるこのお店。立地からして高級志向の鮨店かと思いきや、実際に入ってみると驚くほど居心地が良い。

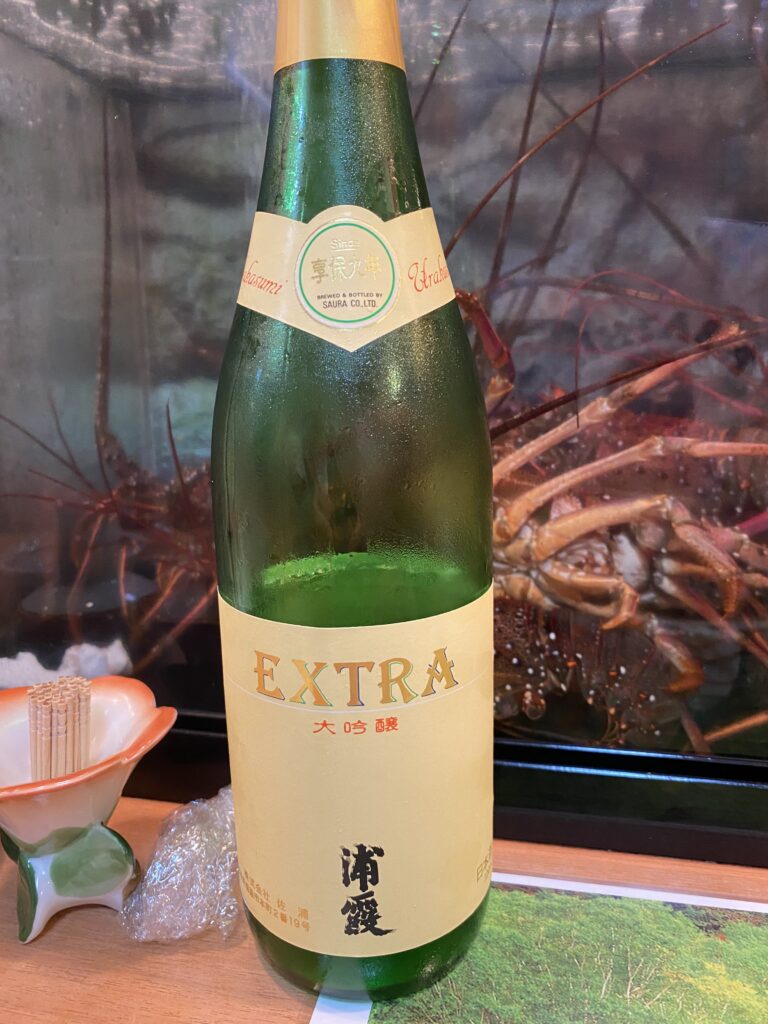

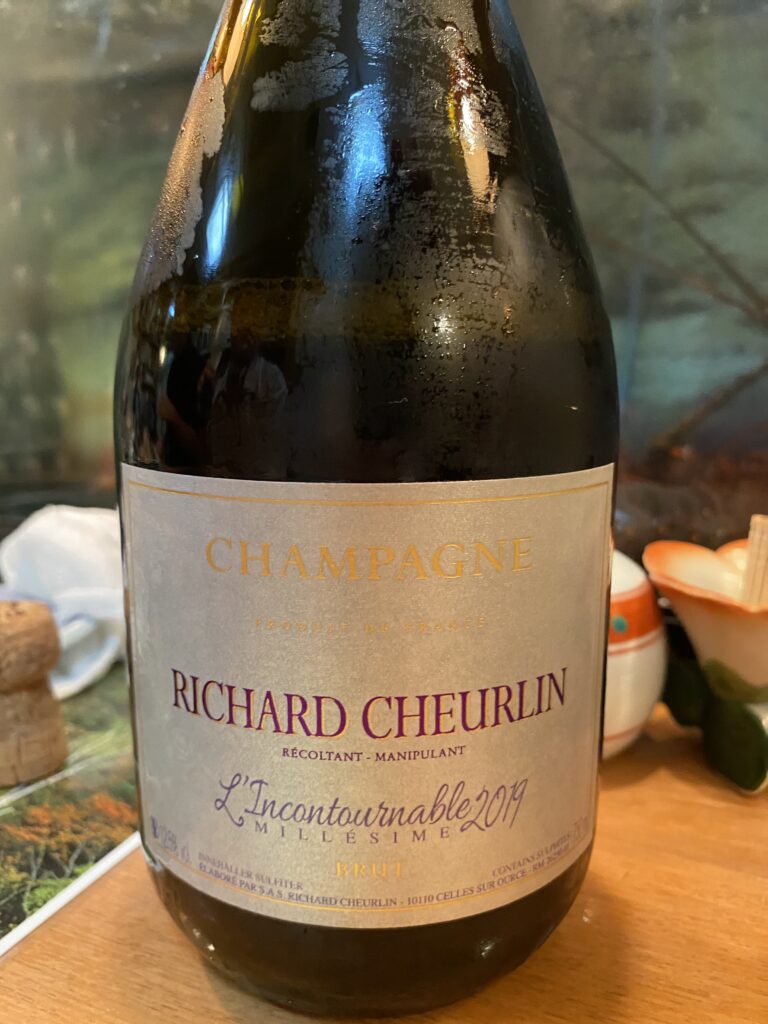

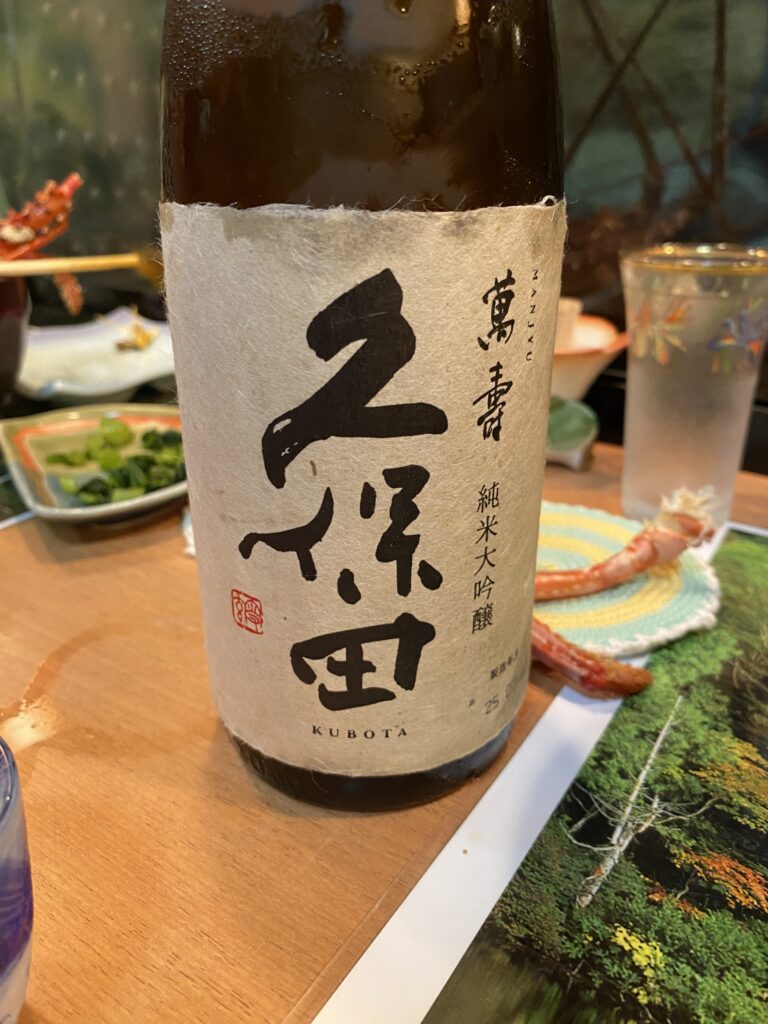

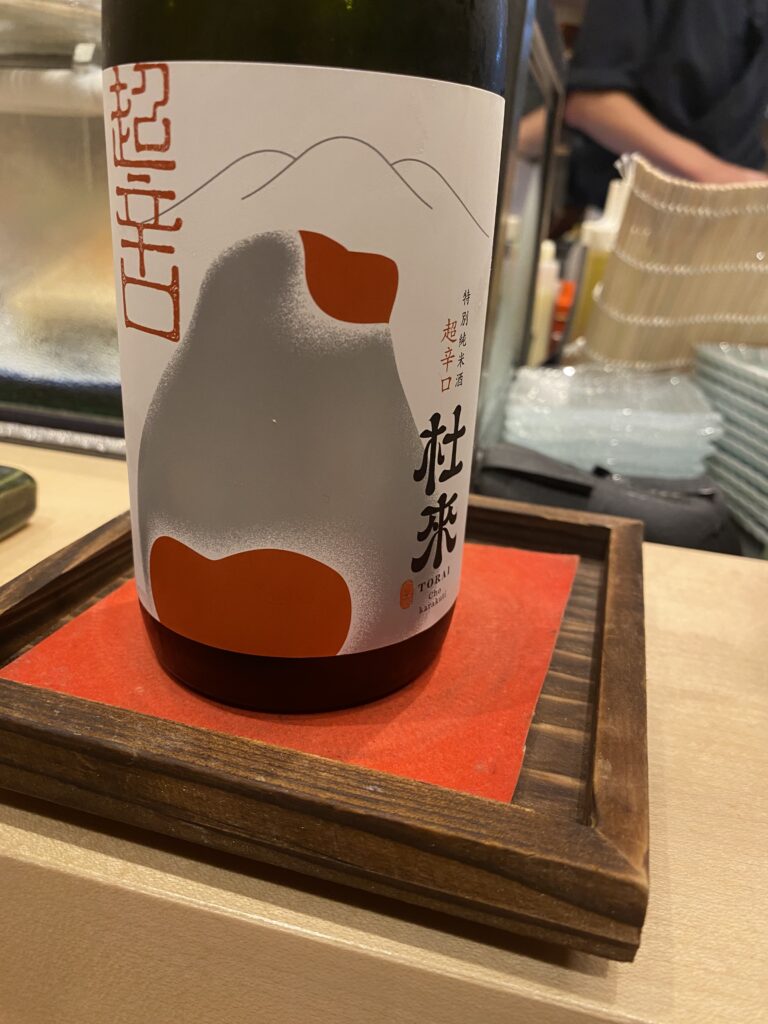

価格帯もほどよく、居酒屋よりは少し高いけれど、高級寿司店ほど緊張感のある雰囲気ではない。お酒を楽しみながら一品料理をつまみ、最後に寿司で締める。そんな「気楽に、でもきちんと寿司を楽しめる場所」という立ち位置でした。

「今日はちょっといいものを食べたい」けれど「堅苦しいのは気分じゃない」。そんな時にぴったりです。

醤油を自分で塗るスタイル

一番印象的だったのは、なんといっても 「醤油を自分で塗るスタイル」。

通常、寿司にはあらかじめ煮切り醤油やタレが塗られて出されることが多いですが、ここでは刷毛で自分好みに塗ることができます。これは初体験でしたが、とても新鮮で楽しい。寿司を食べる所作にちょっとした遊び心が加わり、食事体験そのものが印象深くなりました。

「自分で仕上げる寿司」という新しい感覚。寿司という伝統的な食文化に、ちょっとした工夫を取り入れることでこんなにも体験が変わるのかと驚かされました。

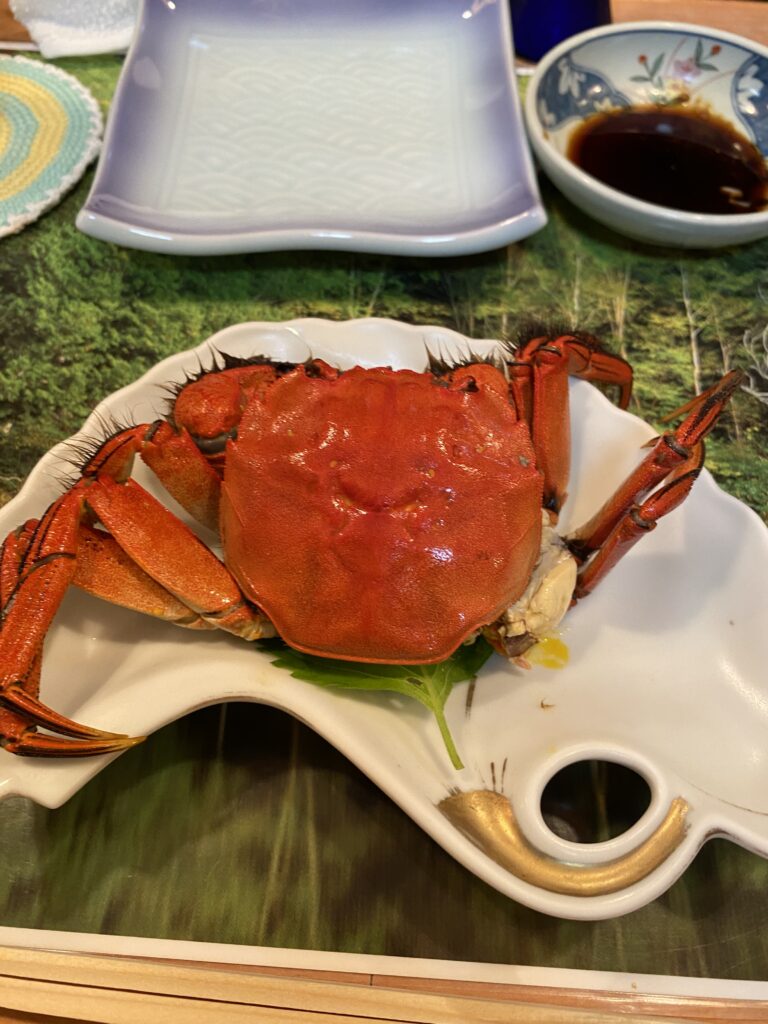

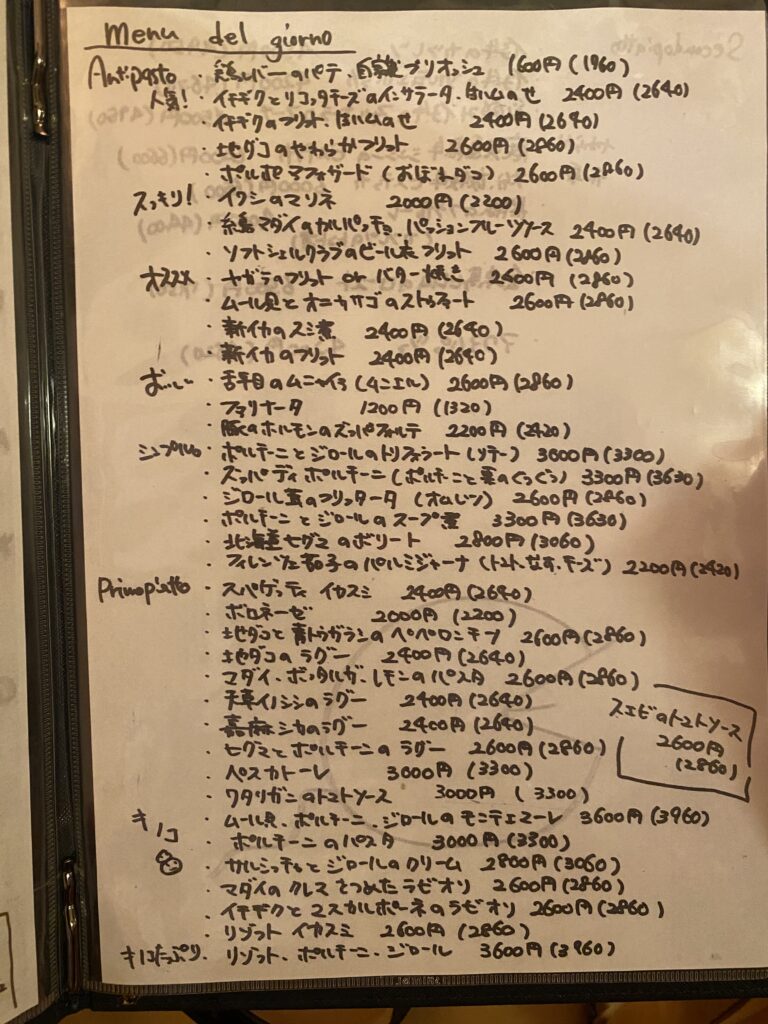

一品料理も充実

この日いただいた料理はどれも「町寿司」らしい安心感と工夫がありました。

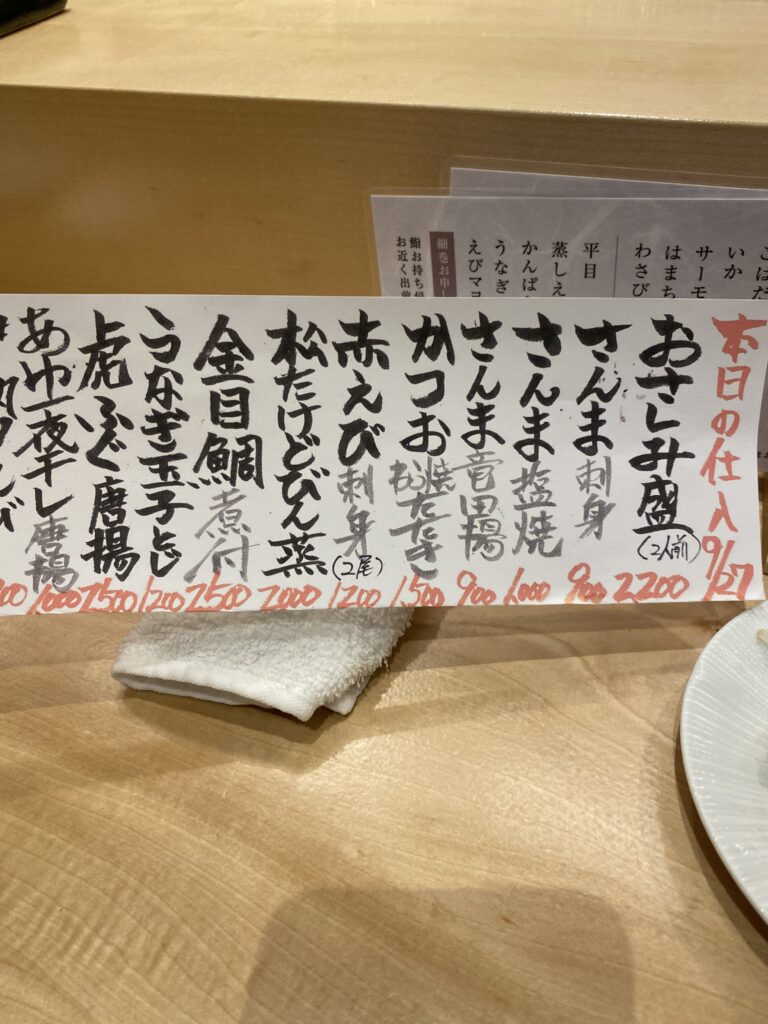

- 本日の刺し盛り

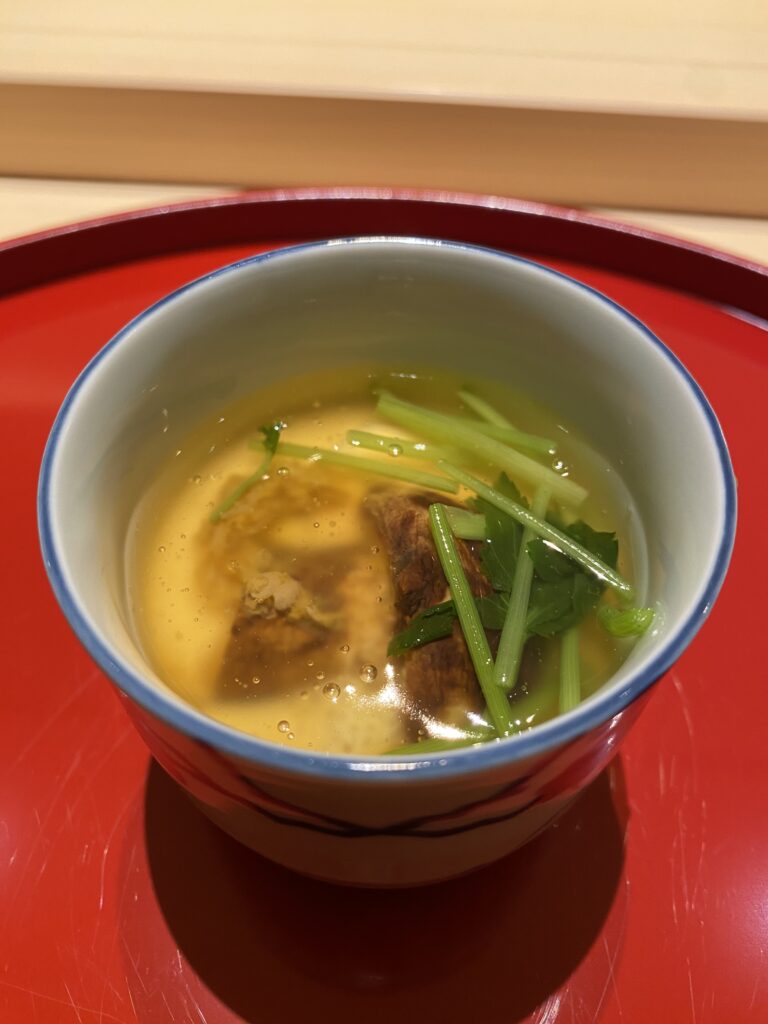

鮮度抜群の魚が少しずつ盛られ、彩りも美しい。お酒の最初の一杯と合わせるには最高の一皿。 - 土瓶蒸し

秋の気配を感じさせる香り高い出汁。松茸の香りがふわりと立ち上り、心まで温まります。 - 蓮根饅頭

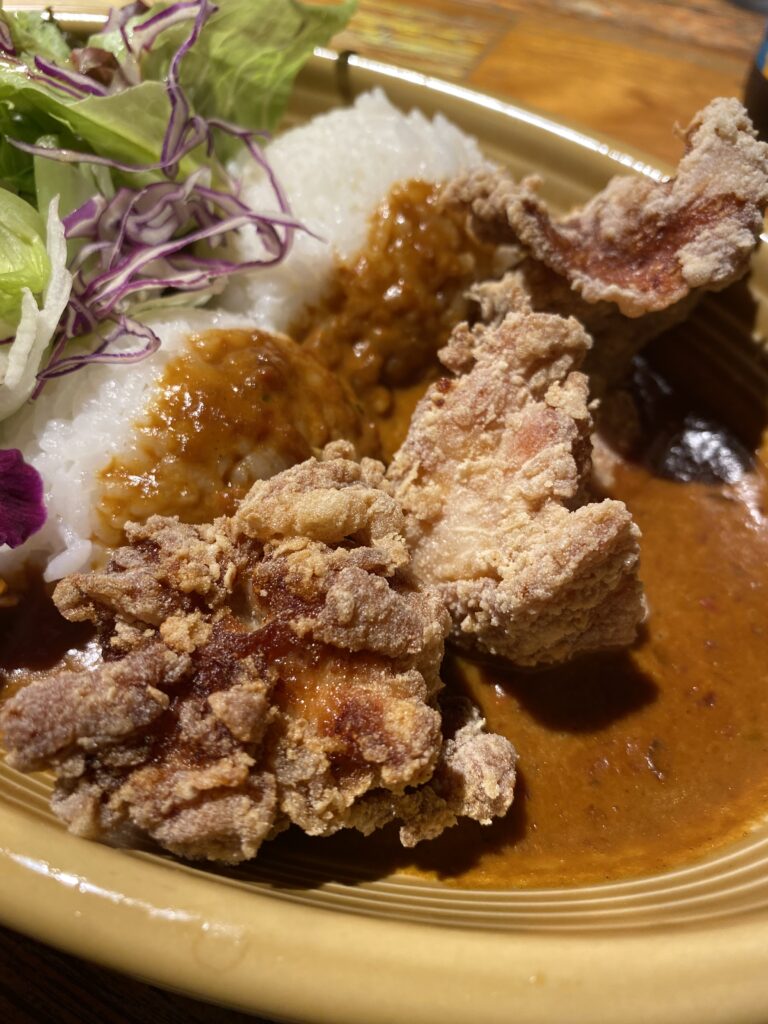

もちっとした食感に、蓮根のほのかな甘み。上品なあんが絡み、寿司前の小料理として嬉しい一品。 - 河豚の唐揚げ

外はカリッと、中はふんわり。噛むほどに上品な旨味が広がり、お酒が進みます。

これらの料理だけでも十分満足できるラインナップでした。

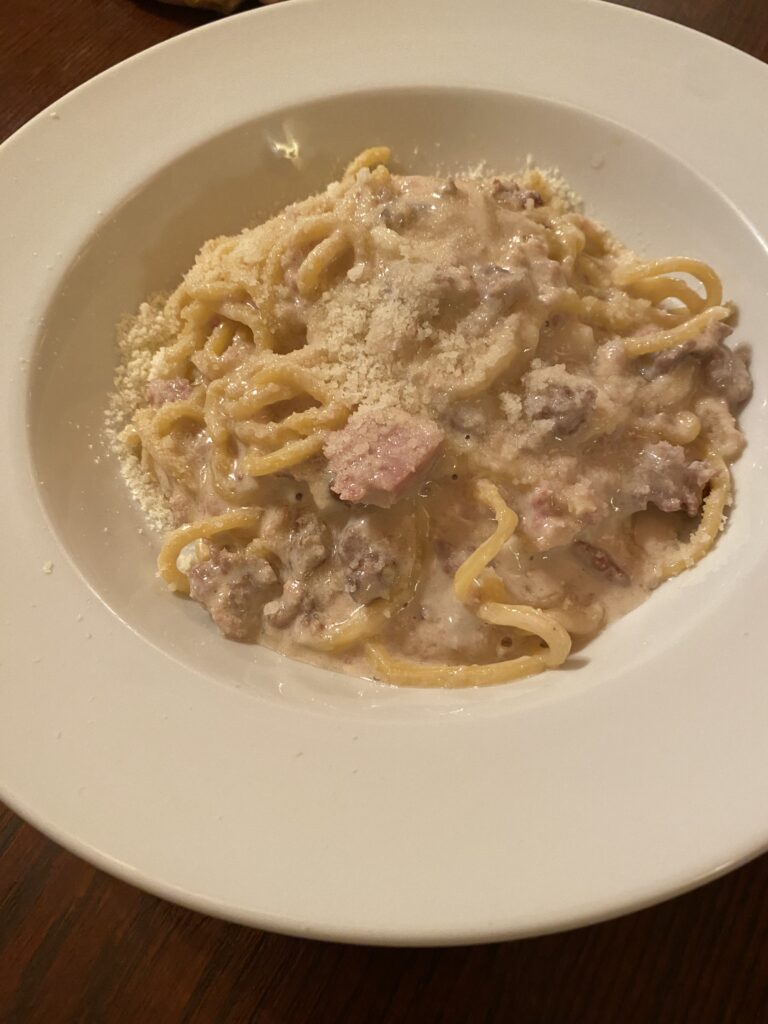

締めのお寿司

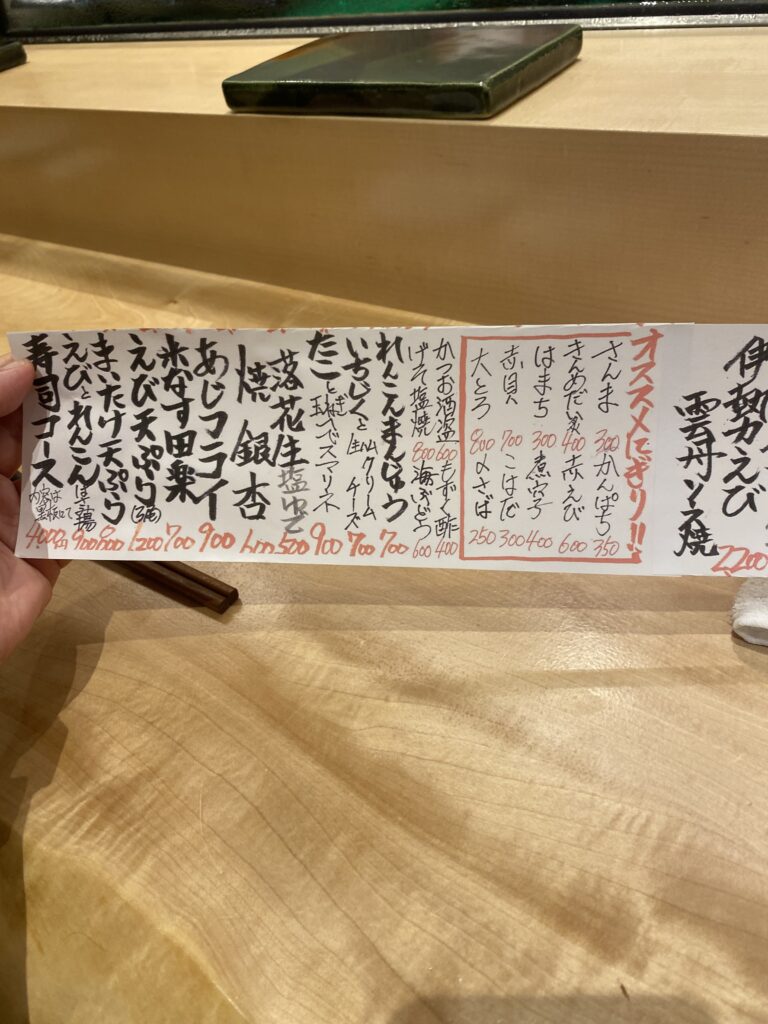

そしてお待ちかねの寿司。いただいたのは以下のネタです。

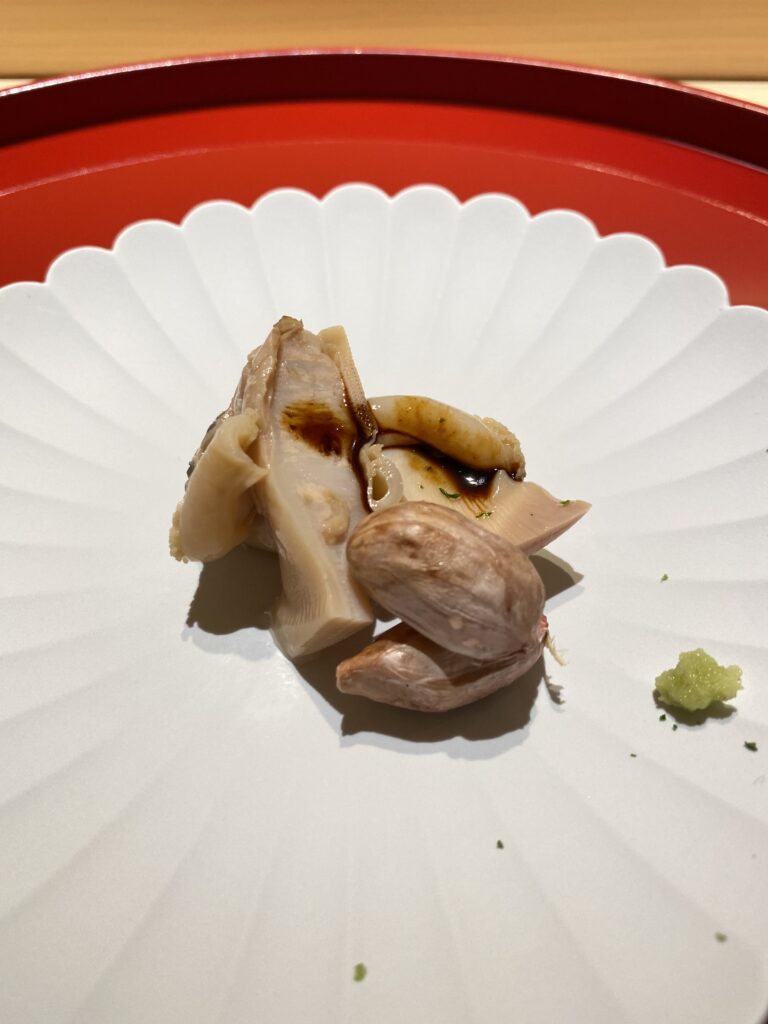

- 赤貝

磯の香りが爽やかで、噛むとシャキッとした歯ざわり。鮮度の高さが際立つ。 - 赤えび

ねっとりとした甘み。口の中に広がる濃厚さに、思わず笑みがこぼれます。 - こはだ

ほどよい〆加減で酢の酸味と魚の旨味が絶妙に調和。江戸前の技を感じる一貫。 - さんま

脂がのりつつも爽やか。秋を告げる味わいに、季節を感じられました。 - 金目鯛の炙り

軽く炙られた皮目の香ばしさと、身の甘みが見事にマッチ。華やかな一貫。 - 玉子

優しい甘みで食事を締めくくるにふさわしい存在。

それぞれのネタに気負いはなく、町寿司らしい素朴さと誠実さを感じさせる味わいでした。

まとめ

今回訪れた新しい寿司屋は、まさに「町寿司の魅力を街中で味わえるお店」。

- 居心地の良い雰囲気と適度な価格帯

- 一品料理と寿司を組み合わせて楽しめる自由さ

- 醤油を自分で塗るユニークな体験

肩肘張らずに楽しめるけれど、きちんと寿司を食べたい時にぴったり。ニシタチの繁華街で“町寿司”の心地よさを体験できる、貴重なお店でした。

点数 2点

点数の意味

5—人生最後の日はこのお店❗️

4—人に勧めても間違いない

3—何度も通いたくなるお店

2—人にお勧めする時には選択肢に上がらないけど普通に美味しいよ

1—あんまり…かな

0—もう行かない

『鮨処 ゆきの』

住所 宮崎県宮崎市高松町3-35 西銀座ビル 2F

駐車場 なし(近隣にコインパーキング有り)

電話番号 0985-73-8383

予約 可

営業時間 18:00 – 02:00

定休日 不定休

支払い カード、電子マネー、QRコード 可

席 16席

個室 あり

貸切 不明