9/18

「節制しなきゃ」と頭では分かっていても、目の前に美味しいものがあるとどうしても手が伸びてしまいます。特にレバー。高プリン体食材であることは十分承知しているのですが、冷蔵庫に余っていると「食べきってしまおう」とつい調理してしまう。昨日も例外ではなく、レバーを焼いて食べ、さらに肉を買い足して家で焼肉までしてしまいました。

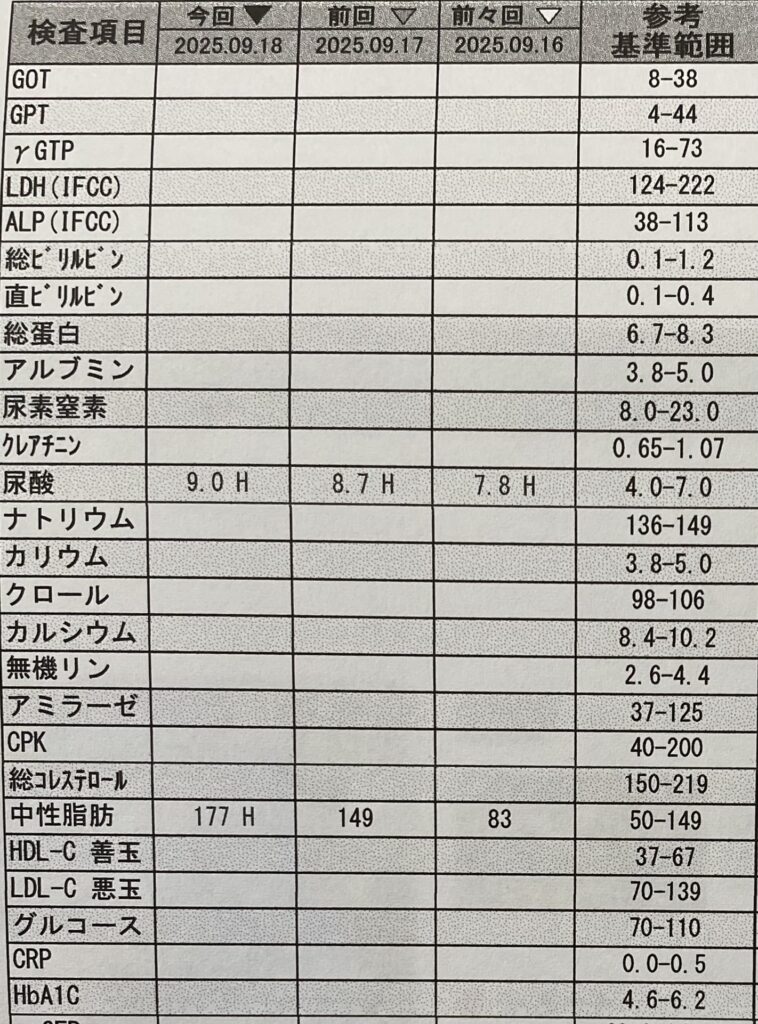

翌日の採血結果

そして今朝の採血データがこちらです。

- 尿酸値(UA):8.7 → 9.0

- 中性脂肪(TG):149 → 177

中性脂肪は少し上昇しましたが、問題はやはり尿酸値。ついに「9.0」という数字を叩き出してしまいました。

尿酸値9の意味するもの

尿酸値9.0。これは明らかに危険水域です。基準値は7.0未満であり、健診では8.0を超えた時点で「要治療」と判断されることも多いレベル。実際、このまま高尿酸血症の状態が続けば、いつ痛風発作を起こしてもおかしくありません。

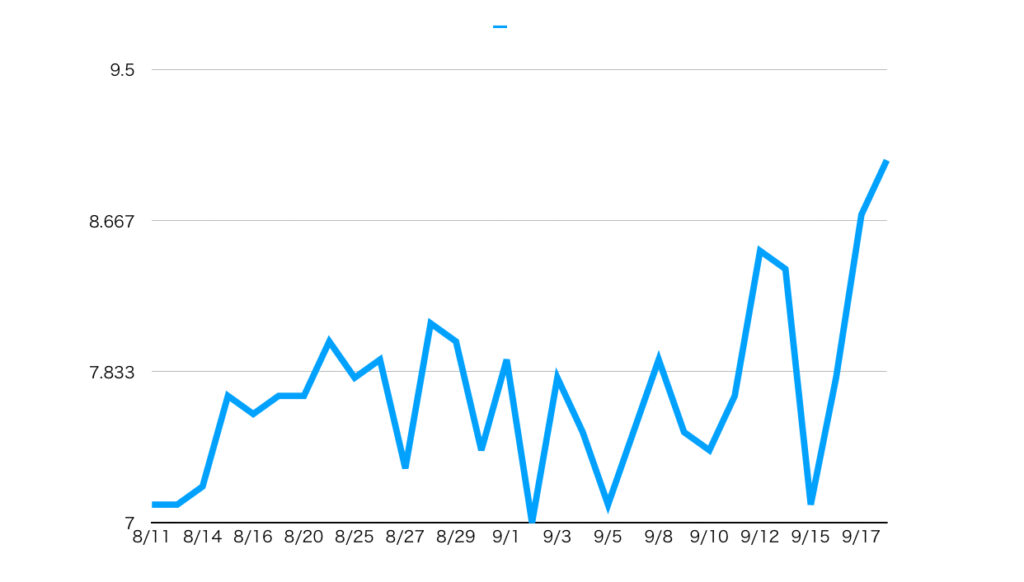

ただ、ここで重要なのは「一食で一気に跳ね上がった」というよりも、「蓄積の結果として上がった」という点です。

プリン体摂取量を振り返る

今回食べたレバーは2日前の1/4程度。つまり摂取量は控えめでした。それでも尿酸値は8.7から9.0に上昇。これは、「その日食べた量」だけでは説明できません。

プリン体含有量を整理すると、

- 牛レバー:約220mg / 100g

- 鶏レバー:約312mg / 100g

2日前には200gを食べて約530mgを摂取。昨日はその1/4、つまり50gほどで100〜150mg程度。数値だけ見れば「そこまで多くない」レベルです。

しかし、問題は「連日の高プリン体摂取」。福岡食べ歩き旅行以来、魚介や肉、鮨に加えてレバーが続き、体内での尿酸処理が追いつかなくなっています。プリン体は分解されて尿酸になりますが、その排泄能力には限界があります。結果として、少量の追加摂取でも「雪だるま式」に数値が積み上がっていくのです。

中性脂肪の変動

中性脂肪は149から177へやや上昇。家焼肉で肉の脂を摂取したことと、夜の食事全体のカロリー過多が影響したと考えられます。ただし尿酸値のように急激なリスクを示す数値ではなく、今回の変動は許容範囲内。問題はむしろ「尿酸値の慢性的高値」だと言えます。

なぜ「蓄積」が怖いのか

尿酸値が高い状態が続くと、血液中で尿酸が飽和し、やがて関節内に結晶化して沈着します。これが痛風発作の直接原因。しかも結晶は一度沈着すると簡単には消えません。つまり「昨日の食事だけで判断する」のではなく、「数日〜数週間の食生活全体」でリスクを考える必要があります。

今回のように、レバーを連日摂取していなくても、直前の旅行や飲酒でプリン体負荷が高まっていれば、翌日少し食べただけで大幅に数値が跳ね上がる。これが“蓄積効果”の怖さです。

これからの工夫

尿酸値が9.0に到達した今、真剣に「プリン体を摂らない日」を設ける必要があります。週末だけでも、

- 魚卵・レバー・白子・あん肝など高プリン体食材を避ける

- 水分をしっかり摂取する(1日2リットルを目標に)

- 軽いウォーキングやジョギングを取り入れる

といった工夫で、少しでも尿酸の排泄を促すべきでしょう。

大事なのは「我慢」ではなく「調整」。美味しいものは楽しみながらも、意識してプリン体を抜く日を作ることで、痛風リスクを下げることができます。

まとめ

レバーを少量食べただけなのに、尿酸値は8.7から9.0へ。中性脂肪は149から177へやや上昇しました。原因は「その日の食事」ではなく「連日の蓄積」。プリン体を処理しきれず、ついに危険水域へ達してしまったと考えられます。

尿酸値9.0は、痛風発作が現実味を帯びるレベル。週末は意識的にプリン体を避け、水分と運動で排泄を促す必要があります。

「食べたいものは楽しむ」気持ちを持ちながらも、数値をコントロールする工夫を取り入れていくこと。それが、美味しいものを我慢せずに健康を守るための唯一の方法だと思います。