8/24夜

秋の夜のニシタチ

ようやく夜が過ごしやすい気温になってきました。

そんな時は、やっぱりニシタチでご飯が食べたくなるもの。

昨夜は人気の洋食屋 「らんぷ亭」 へ。

ニシタチの中でも昔から愛され続ける名店です。

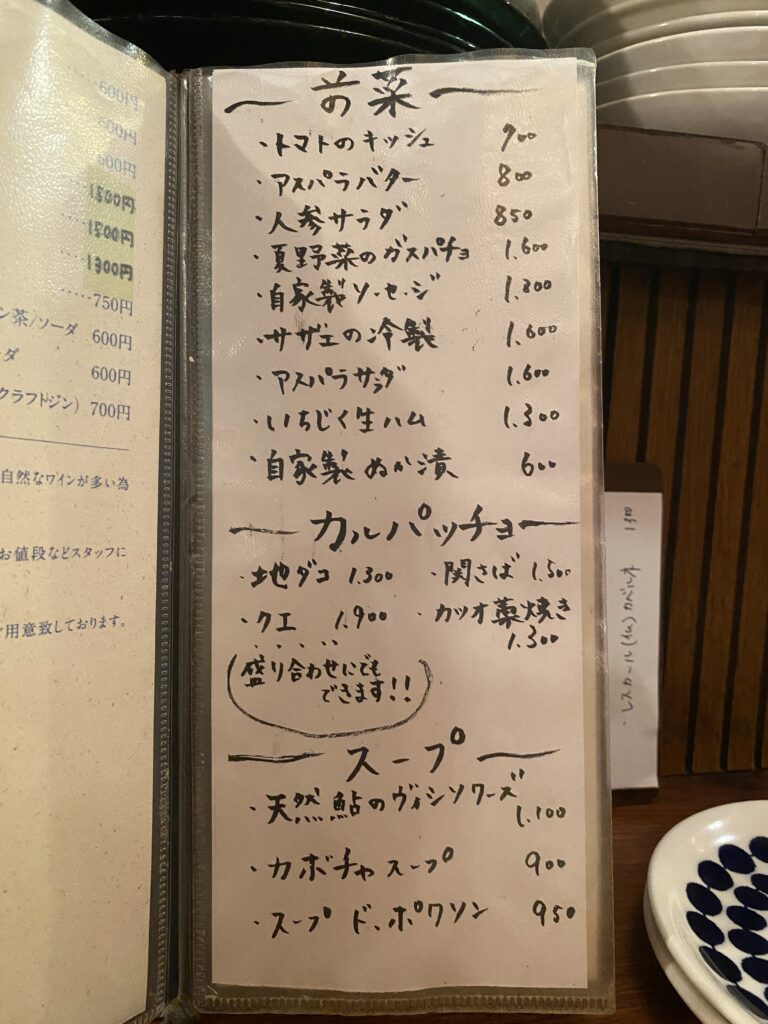

食べたアラカルトの内容

① カツオ藁焼き(枝豆のソース?)

最初に登場したのはカツオの藁焼き。

香ばしい香りに、枝豆をベースにしたような爽やかなソースが相性抜群。

夏から秋へと移り変わる季節を感じる一皿でした。

② アスパラバター

シンプルですが、素材の旨みを引き出す王道の調理。

シャキッとした歯ごたえと濃厚なバターが食欲をそそります。

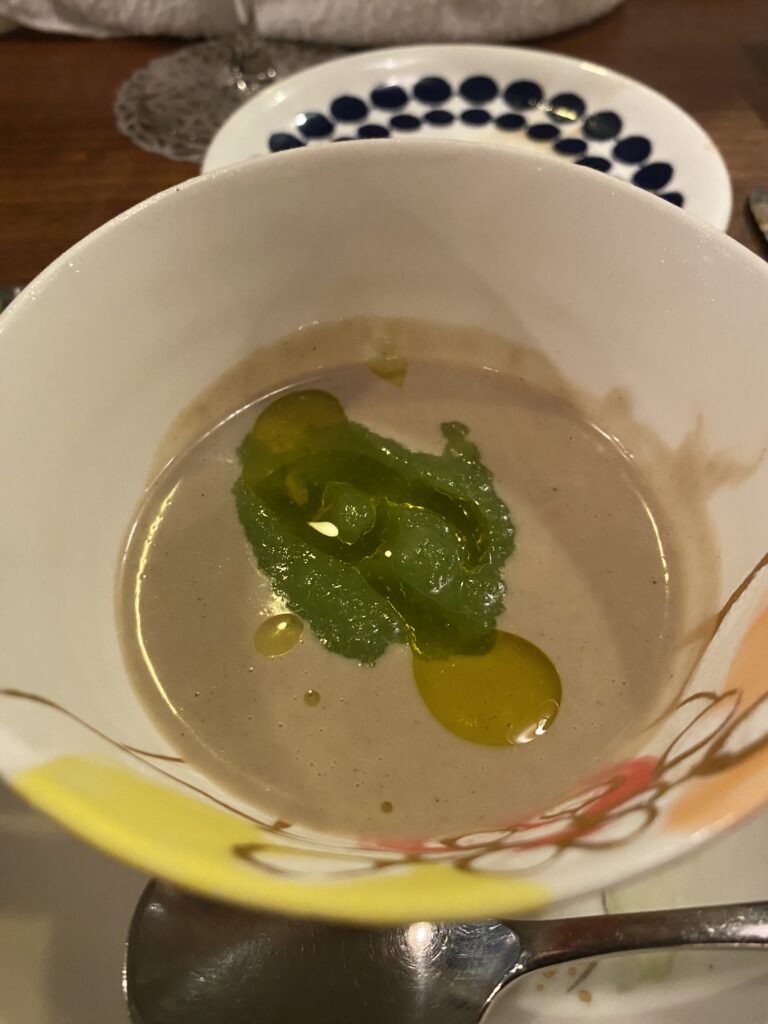

③ 天然鮎のヴィシソワーズ(きゅうりのソース添え)

ヴィシソワーズはじゃがいもの冷製スープが定番ですが、ここでは天然鮎を合わせるという驚きの発想。

さらにきゅうりのソースが加わり、さっぱりとした仕上がりになっていました。

④ 自家製ぬか漬け

らんぷ亭の隠れた名物。

こうした一品があることで、料理全体に温かみが生まれます。

⑤ らんぷ亭のポテトフライ

安定の人気メニュー。

外はカリッと、中はホクホク。

ワインのお供としてはもちろん、これを食べると「らんぷ亭に来たな」と実感できます。

⑥ イカのフリット

衣は軽く、イカは柔らか。

レモンを絞ると一層爽やかで、白ワインと相性抜群でした。

⑦ サザエのブルゴーニュ風+パン

サザエをエスカルゴ風に仕立てた一皿。

香草バターの風味が濃厚で、パンにソースをつけて最後まで堪能しました。

⑧ 茄子の辛味ソースがけ(お裾分け)

他のお客さんからの嬉しいお裾分け。

ピリッとした辛味と茄子の甘みが絶妙で、こうした偶然の出会いも外食の楽しみのひとつです。

⑨ 桃のコンポート+ヨーグルトアイス

デザートは爽やかに。

桃の優しい甘さとヨーグルトの酸味が、食後の口をすっきり整えてくれました。

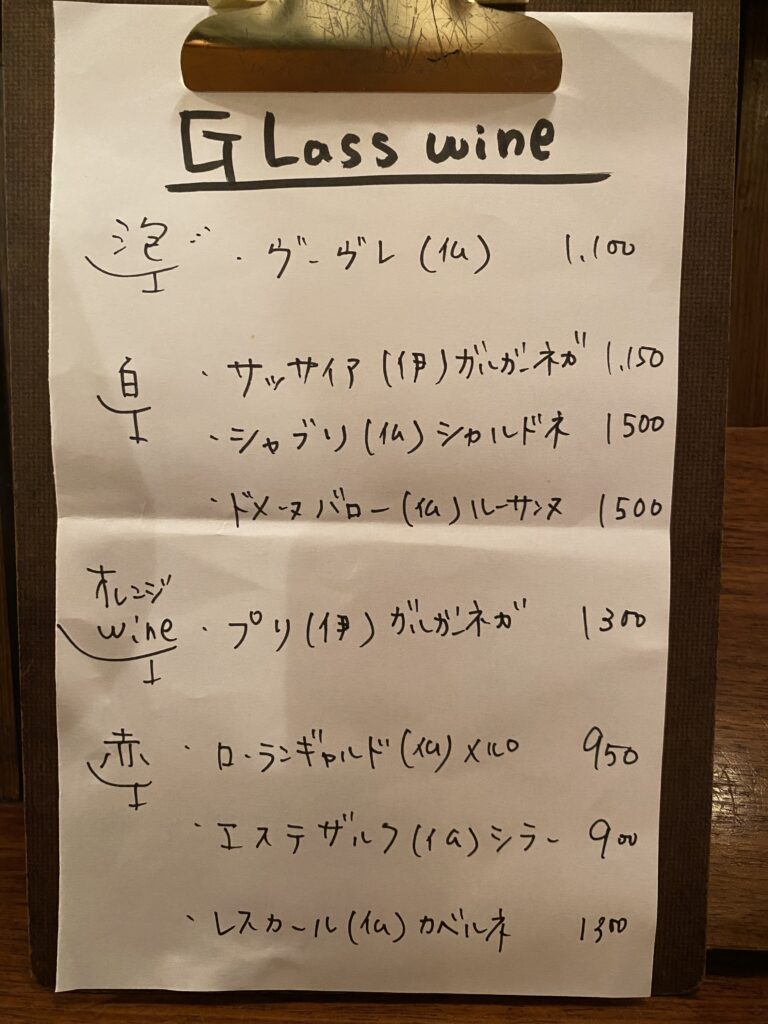

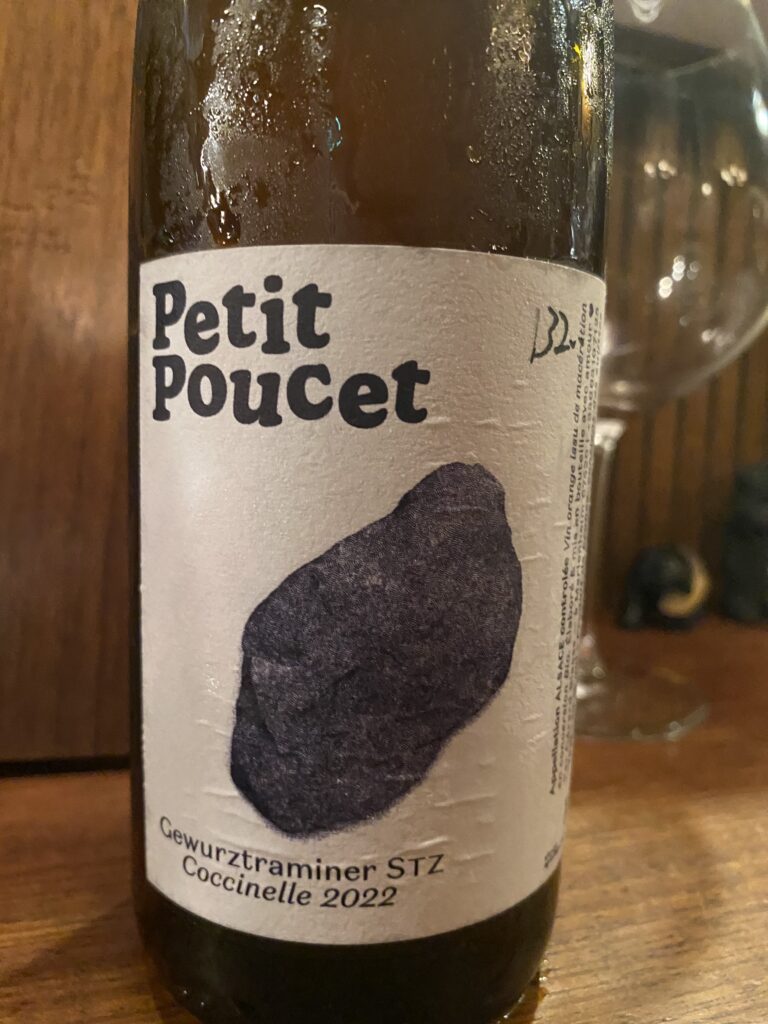

ワインとラムで乾杯

料理に合わせてワインを1本。

さらに〆にはラムを1杯いただきました。

アルコールのチョイスも絶妙で、食事全体がより華やかなものになりました。

お会計と雰囲気

お会計は 23,350円。

ニシタチ全体は人が少なめで静かな夜でしたが、らんぷ亭だけは満席で大賑わい。

変わらず地元の人に支持され続けているのを実感しました。

まとめ

昔から変わらず人気の「らんぷ亭」。

ニシタチに数ある飲食店の中でも、やはりここは特別な存在感があります。

昨夜も、良い晩ごはんをいただきました🥰