9/11

「鮨はプリン体の宝庫」——鮨好きな方にとっては耳が痛い言葉かもしれませんが、これは事実。鮨を構成する魚介類は基本的にプリン体を多く含みますし、日本酒と一緒に楽しめばさらに尿酸値を押し上げやすい組み合わせになります。酒呑みの立場からすると「美味しいもの=プリン体が多い」という認識でほぼ正解、と言ってしまって良いでしょう。

宮崎「鮨かみむら」での夜

今回は宮崎市ニシタチにある「鮨かみむら」でおまかせコースをいただきました。南蛮エビの天ぷら、鮎の塩焼きと団子仕立て、煮はまぐり、茶碗蒸しに冬瓜と松茸、このわたまで登場し、旬をぎゅっと閉じ込めた一品料理に心が躍ります。

握りも圧巻でした。鱒の浅漬けに始まり、筋子、スマガツオ、牡蠣、鯨漬け、真鯛、ヤリイカ、穴子、太刀魚、玉子焼き……。どの一貫もシャリの温度と酸味が絶妙に決まり、魚介の旨味を最大限に引き出していました。日本酒4合とともに過ごす至福の時間。お会計は26,000円と贅沢でしたが、満足度はそれ以上でした。

翌日の採血データ

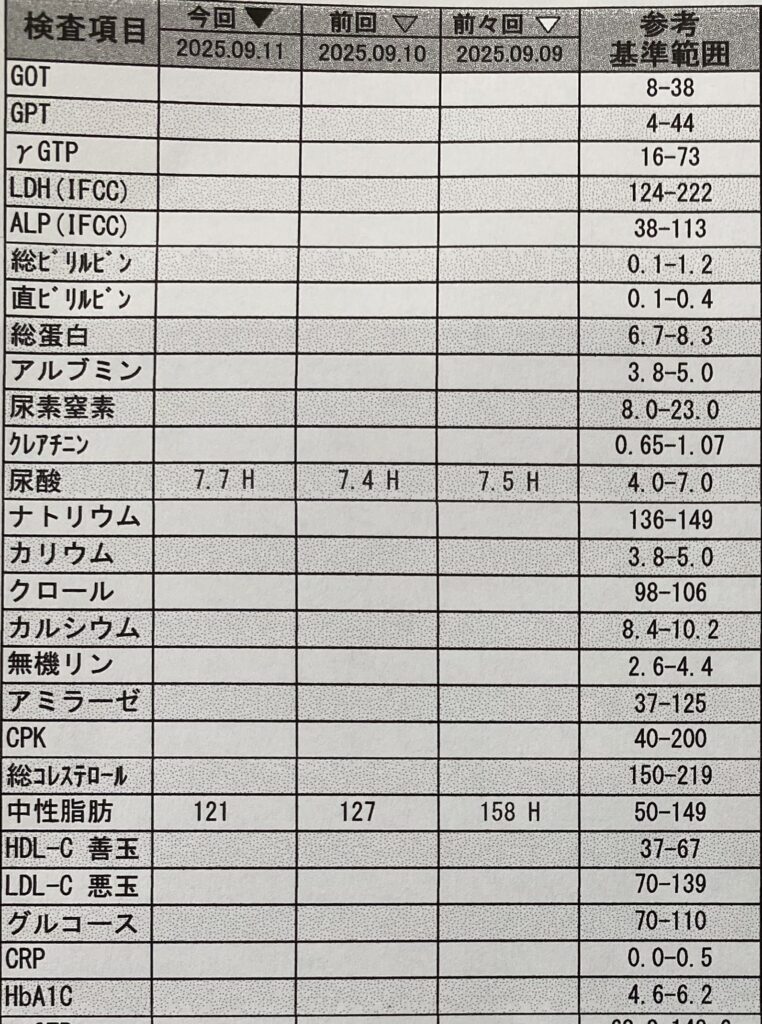

さて、問題の翌日の採血結果です。

- 尿酸値(UA):7.4 → 7.7

- 中性脂肪(TG):127 → 121

予想では「鮨=魚介=プリン体の山」なので、尿酸値は大きく上がるのではと身構えていました。しかし実際には7.4から7.7への上昇と、思ったより控えめな増加。もちろん基準値(7.0未満)を超えていることに変わりはありませんが、「爆発的に跳ね上がる」というほどではありませんでした。

一方、中性脂肪はむしろ127から121へ低下。酢飯由来の糖質で上がるのではと予測していましたが、良い意味で裏切られる結果となりました。最近の流れを見ても、中性脂肪は安定して低めに推移しており、生活全体のリズムが良い方向に作用しているのかもしれません。

鮨と尿酸値の関係

では、なぜ鮨を食べても尿酸値が「爆発的には」上がらなかったのか。

魚介類のプリン体は、同じプリン体でも「水溶性で体外に排泄されやすい」という特徴があります。内臓系(レバーや白子、あん肝など)に比べれば、数値への直結度がやや緩やか。鮨で使われる魚介は確かにプリン体を含みますが、「排泄されやすいプリン体」が多いため、思ったよりも数値に反映されにくかったと考えられます。

ただし、問題は「持続性」です。魚介のプリン体は体外に出やすいとはいえ、連日食べ続ければ当然のことながら蓄積し、尿酸値が下がりきらない状態になります。今回も7.7と基準値を超えているため、「思ったより上がらなかったから大丈夫」と油断は禁物。あくまで「継続して食べれば高止まりする」という現実を忘れないことが大切です。

中性脂肪が下がった理由

中性脂肪については、酢飯由来の糖質で上昇することを予想していましたが、結果はむしろ減少。これにはいくつかの要因が考えられます。

第一に、魚介類そのものは高タンパク質で低脂肪。揚げ物や脂っこい肉料理に比べれば、中性脂肪を直接的に上げにくい食材群です。

第二に、日本酒の摂取量。確かにアルコールは中性脂肪を上げやすいのですが、食事全体のバランスや、前後の日の摂取内容との兼ね合いで数値が抑えられた可能性があります。

第三に、最近の生活リズム。睡眠や運動習慣、食事の全体像などが良い影響を与えていると考えられます。体質改善は一食単位ではなく、日々の積み重ねによって現れるもの。今回の「下がった」という結果は、継続してきた生活習慣の成果かもしれません。

健診で尿酸値が8を超える方へ

今回の私の数値は7.7。これは決して低くはありませんし、健診で「8以上」と出る方にとってはおなじみの領域だと思います。鮨のように魚介を中心に美味しいものを食べれば、ほぼ間違いなくプリン体は摂取過多になります。

「自分がどれだけプリン体を取っているか」を知るには、こうして毎日の食事と採血データを記録していくのが一番です。健診で8以上が続いている方は、外食や飲酒の習慣と照らし合わせてみると「なるほど」と納得できるはず。

まとめ

鮨はやはりプリン体の宝庫。今回の「鮨かみむら」も例外ではなく、尿酸値は7.4から7.7へ上昇しました。ただし予想よりも控えめで、魚介系のプリン体の特徴が現れた結果とも言えます。一方、中性脂肪は127から121へ減少。酢飯を食べても数値が上がらなかったのは意外でした。

美味しいものは総じてプリン体が多い。それでも食事を楽しみたい私たちにとって、食べ方や生活習慣の工夫こそが大切です。数値を見ながらバランスを取りつつ、「鮨も楽しみ、健康も守る」——そんなスタンスで今後も食べ歩きを続けていきたいと思います。