9/9

最近どうも尿酸値が高止まりしていて、「正常値に戻った日ってあったっけ?」と自問してしまうような日々が続いています。そんな中で選んだ食事は、野菜をたっぷり使ったオムレツ。シンプルですが、プリン体が比較的少なく、ビタミンや食物繊維も摂れるため、尿酸値対策としては悪くない選択肢です。もしこれで尿酸値が上がるようなら、「もう外食を我慢するのはやめようかな」と思ってしまうくらいの気持ちで臨みました。

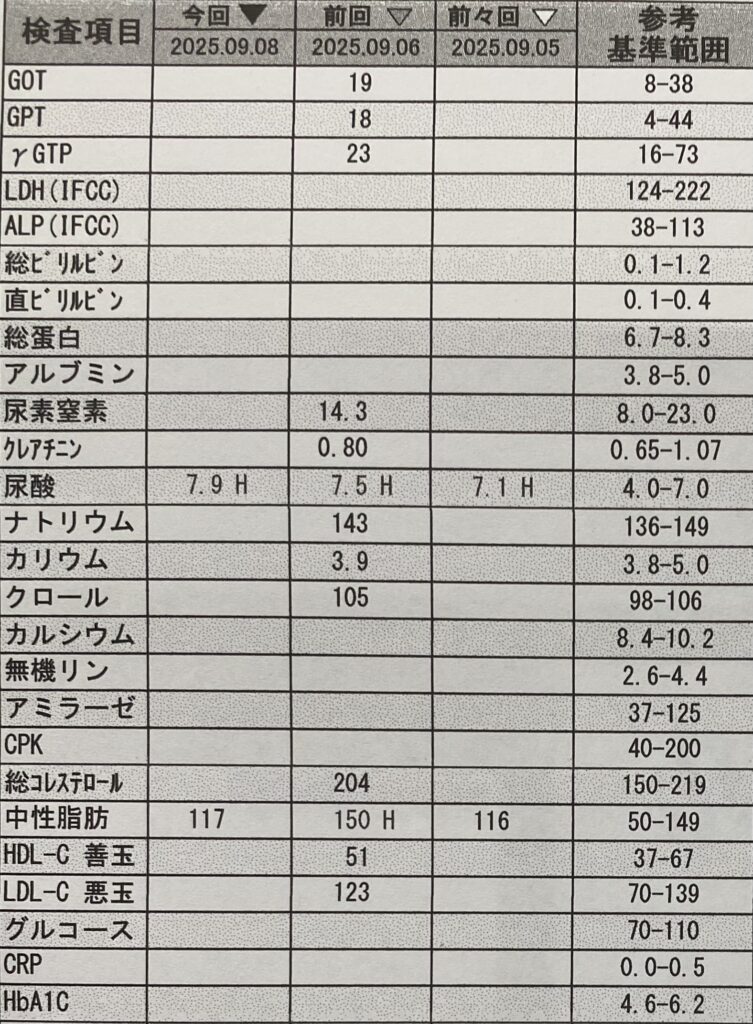

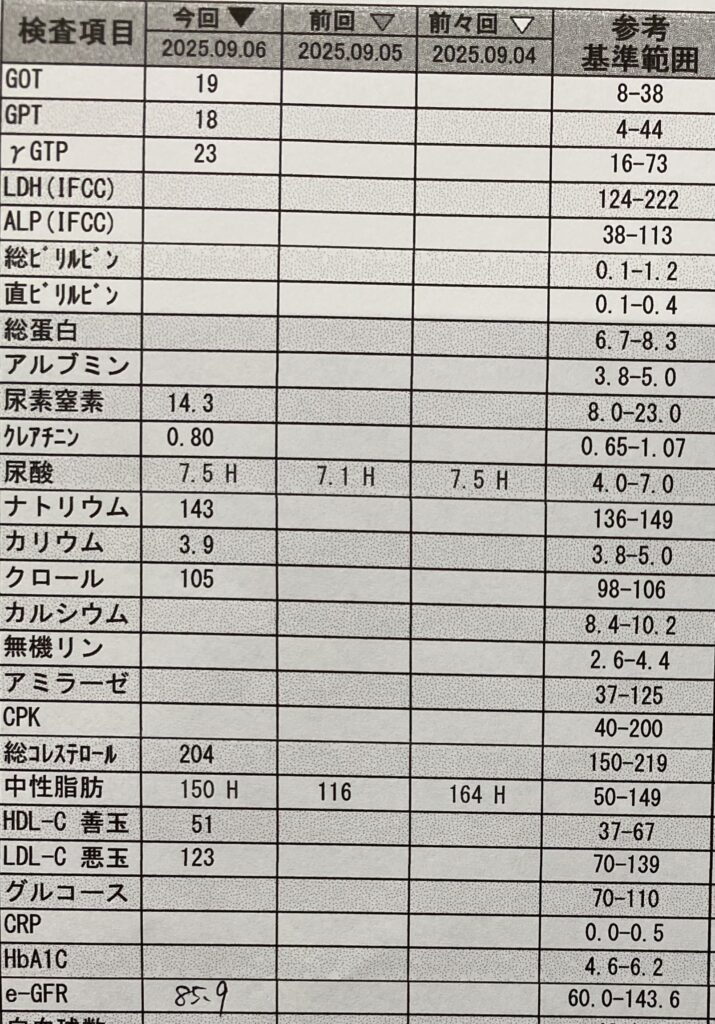

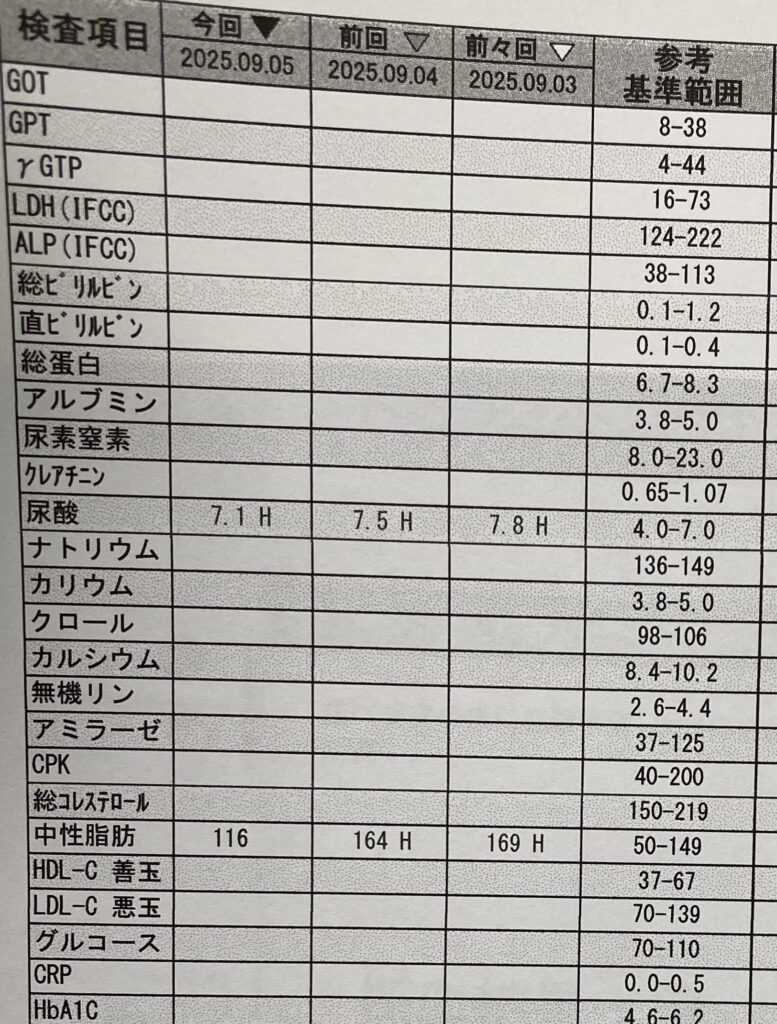

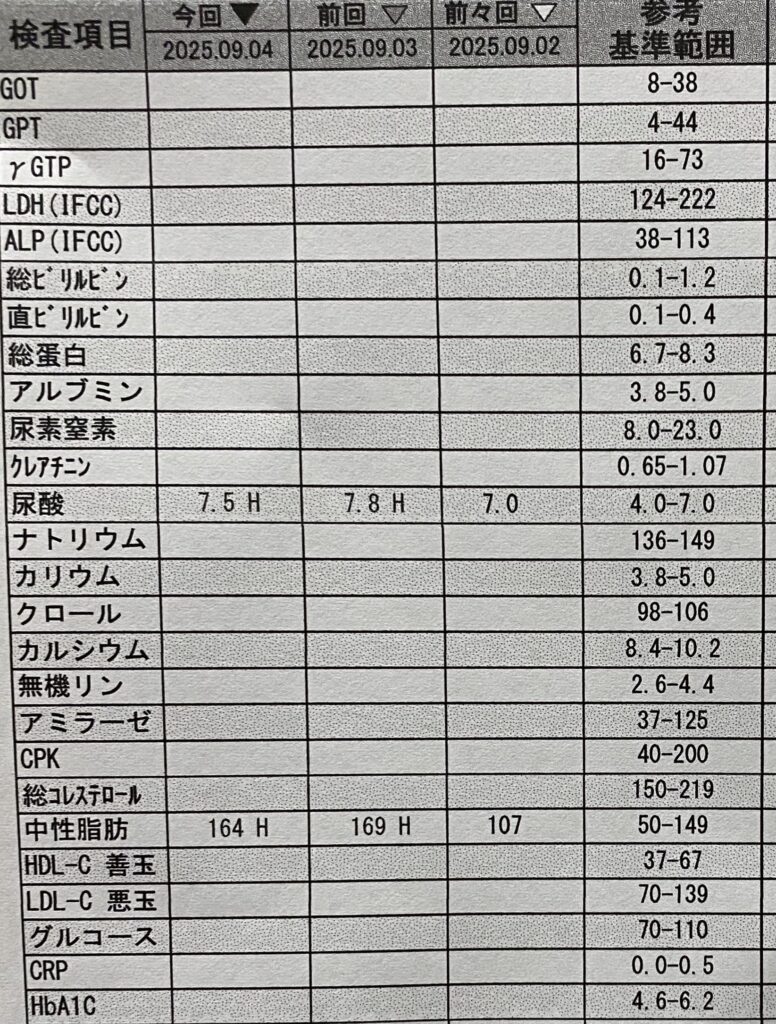

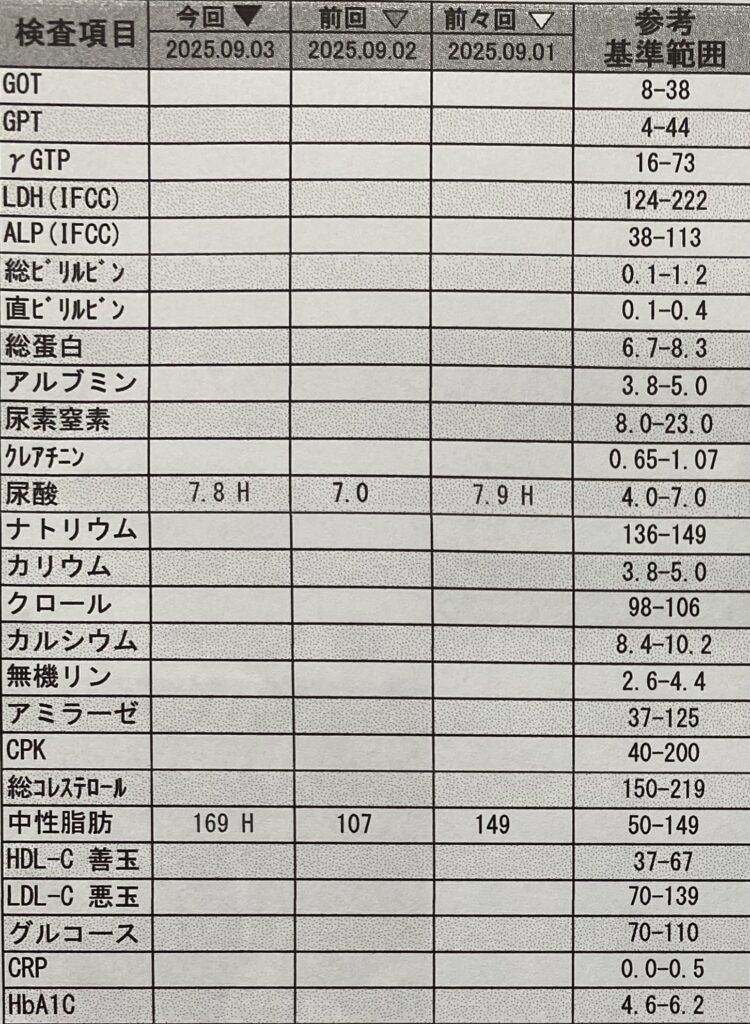

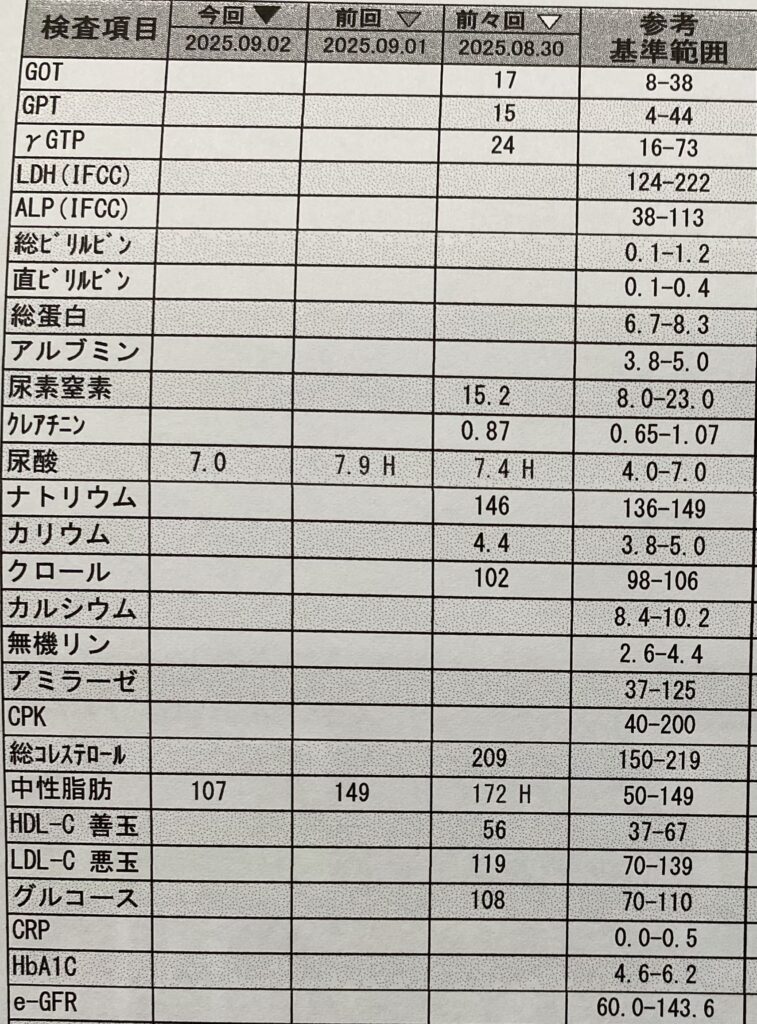

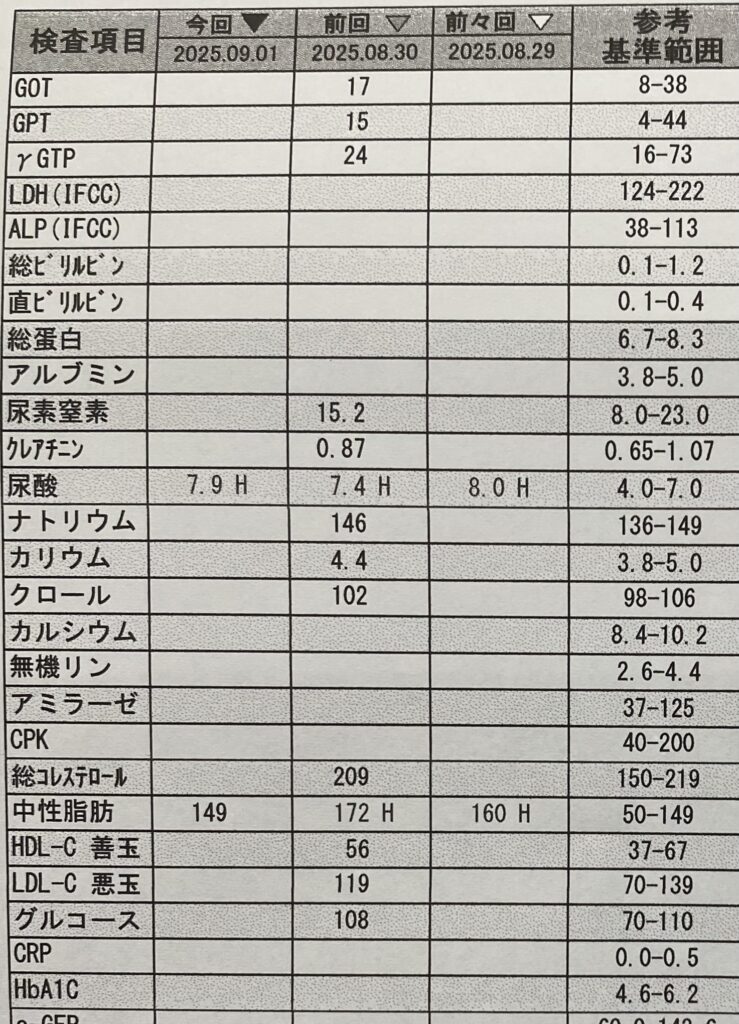

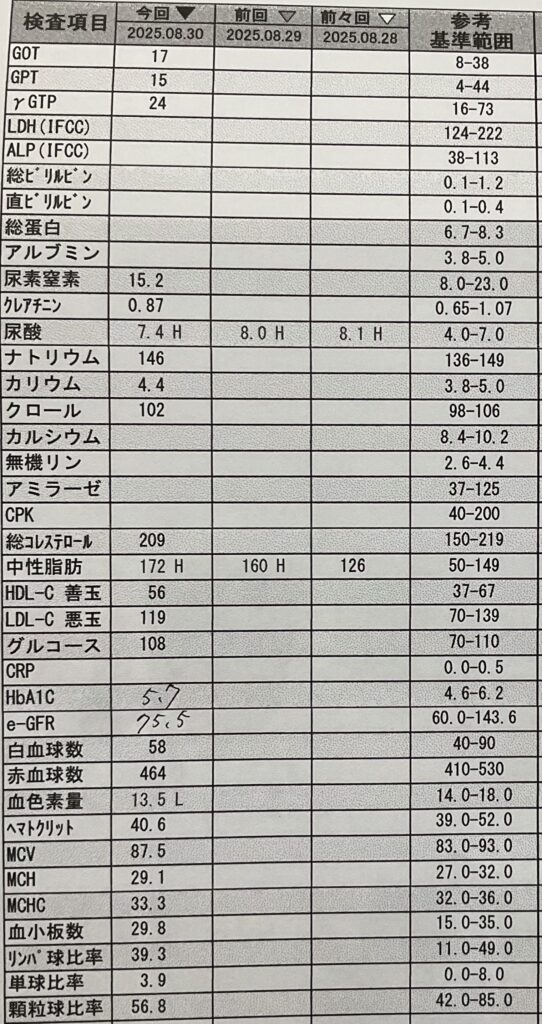

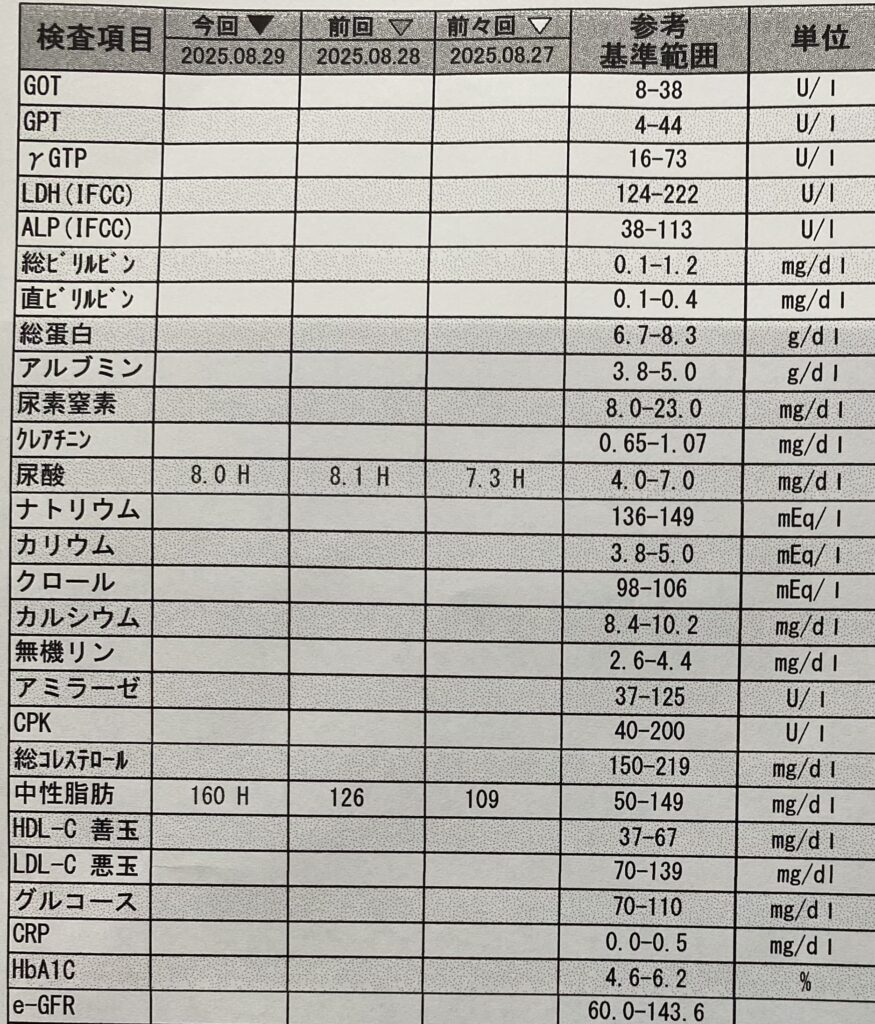

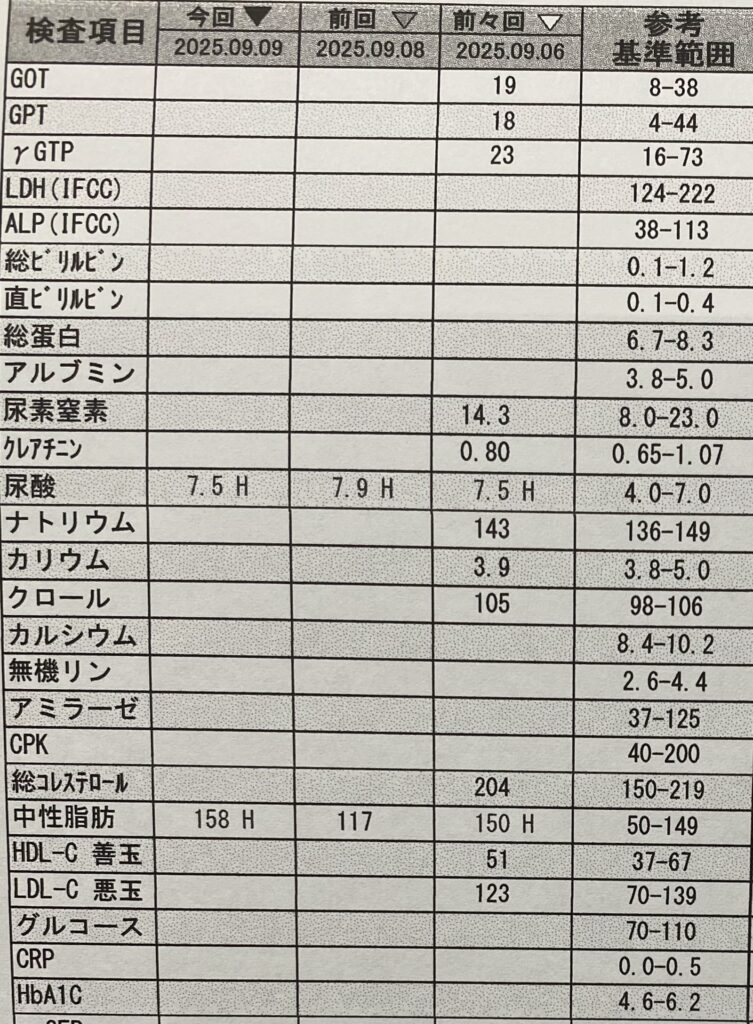

さて、今回の採血結果は以下の通りでした。

- 尿酸値(UA):7.9 → 7.5 mg/dL

- 中性脂肪(TG):117 → 158 mg/dL

尿酸値はわずかに下がったものの、中性脂肪はやや上昇。前回はピザやガーリックライスといった高カロリー食でも中性脂肪が大きく動かなかったのに、今回は茶碗1杯のご飯を食べただけで数値が上がっているのが不思議なところです。こうした結果を見ると、「食事の内容そのもの」だけでなく、「採血のタイミング」が影響しているのではないか、という仮説が浮かびます。

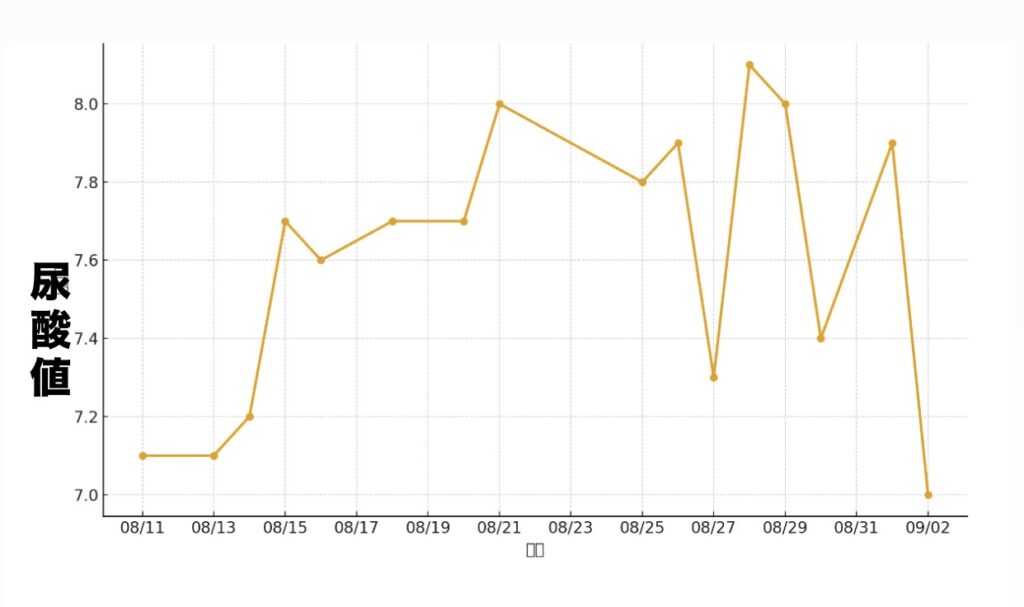

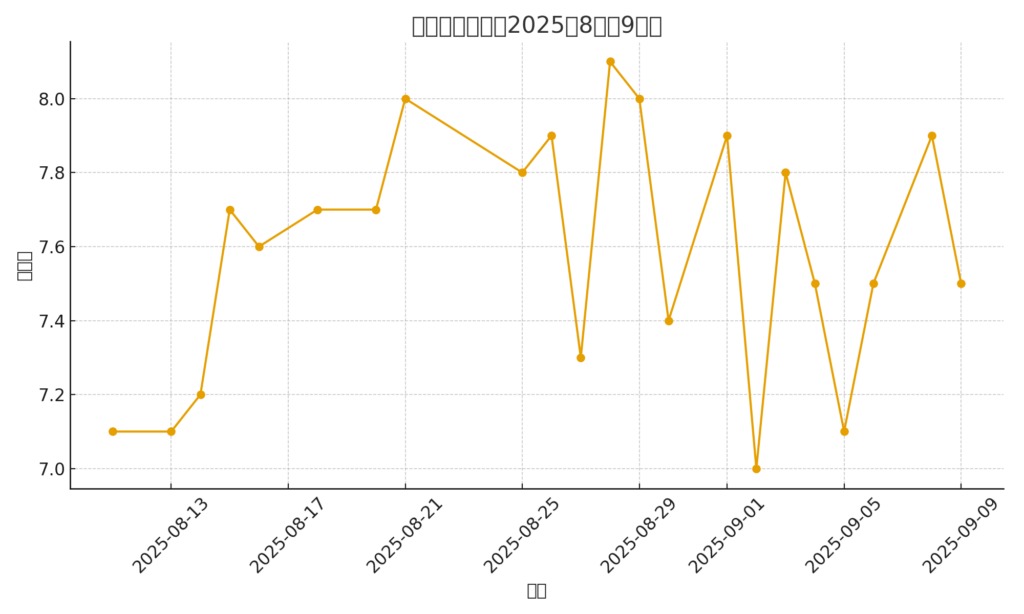

尿酸値のグラフ

実際、9月8日は昼12時過ぎに採血、翌日の9月9日は10時半頃に採血を行いました。朝食は摂らずに働いていたため、この1時間半の差で数値が変化した可能性が考えられます。中性脂肪は特に食後の時間経過に左右されやすく、食後数時間は数値が高めに出やすいのが特徴です。したがって、同じ条件で測定しない限り、単純な食事内容との比較だけでは説明できない部分が出てきます。

尿酸値については、今回少し下がったことでひと安心。ただし下がり方には日ごとに大きな違いがあり、ぐっと下がる日と緩やかにしか下がらない日があるのが不思議です。たとえば、8月26日から27日にかけて尿酸値がしっかり下がった時には、昼にケンタッキー、夜はゴーヤチャンプルという決して「健康志向」とは言えない食事をしていました。頑張って節制している日よりも、むしろ気楽に食べた日の方が下がっていることもあるのです。

日本痛風・核酸代謝学会の資料によると、尿酸値には「食事」「運動」「アルコール」といった要因が強く影響するとされています。これは間違いなく大切なポイントですが、実際の数値の動きを見ていると、それだけでは説明できない波があるように思えます。例えば、前日の水分摂取量や睡眠の質、あるいは仕事のストレス、体内のホルモンバランスといった要因も関わっているのではないでしょうか。医学的に証明されている部分はまだ限定的ですが、少なくとも「単純に食事内容=数値変動」ではない複雑な背景がありそうです。

今回の結果をどう捉えるべきかといえば、「数値の小さな上下動に一喜一憂しないこと」が一番大切だと思います。確かに尿酸値や中性脂肪は健康リスクに直結する重要なデータですが、日ごとの変動はあくまで短期的な揺らぎにすぎません。むしろ数週間から数ヶ月という単位で、全体として高止まりしているのか、あるいは改善の傾向が見えているのかを冷静に見極めることが重要です。

私自身は「美味しいものを食べたい」という気持ちを軸にしながら、日々のデータを積み重ねて観察することを楽しむようにしています。食事制限でストレスを抱えるよりも、少し運動を増やしたり、水分を意識的に摂ったりといった工夫でバランスを取る方が、自分には合っていると感じています。今後もこうした「ちょっとした工夫」と「数値の観察」を繰り返しながら、自分なりに健康と食の楽しみを両立させていきたいと思います。